A la veille de la Grande Guerre, l’armée française compte en son sein des unités équipées d’une invention récente … le vélo. Et lors de la reprise de la Fontenelle, le 24 juillet 1915, c’est une de ces unités qui participe à l’assaut des tranchées allemandes … à pied. Dans cet article approfondi, Eric Mansuy, bien connu des lecteurs de ce blog, retrace les origines des unités cyclistes, leur doctrine d’emploi initial, et comment elles vont participer activement aux combats de La Fontenelle.

Les cyclistes doivent être avant tout des fantassins (commandant Mordacq)

Les hasards de la publication font parfois bien les choses. Au sommaire du numéro 374 de la Revue d’Infanterie, le 1er novembre 1923, figuraient ces deux articles : « Les combats de la Fontenelle, juin-juillet 1915 (1re partie) » du chef d’escadrons de cavalerie Janet, et « Des unités cyclistes (2e partie). Leur rôle dans la campagne de 1914-1918 » du capitaine Basse. Or, s’il est bien une unité qui n’a pas manqué de prendre une part conséquente, chèrement payée, aux combats du 24 juillet 1915 au Ban-de-Sapt, c’est justement un groupe cycliste, comme nous allons le voir.

Des origines et un développement bien documentés

L’historique des unités cyclistes, de leur création, emploi potentiel et développement, a déjà été fait. A la suite des écrits du lieutenant puis capitaine Gérard, dès 1894 (avec Le Problème de l’infanterie montée résolu par l’emploi de la bicyclette), le capitaine Sabourdin publie en 1909, L’Emploi des bataillons cyclistes dans la guerre de campagne est-il matériellement possible ? ; en 1910, le commandant Mordacq signe Les Cyclistes combattants : Historique, reproches qui leur ont été adressés, services qu’ils sont appelés à rendre, leur tactique, habillement, armement, matériel ; en 1912, le capitaine Odone publie, pour sa part, Unités Cyclistes, leur organisation, leur emploi.

Voyons comment le capitaine Basse, en 1923, présente les éléments majeurs concernant cette création, cet emploi et cette évolution :

« En 1896, des détachements cyclistes figurèrent aux manœuvres du 2e corps d’armée et, malgré un temps particulièrement mauvais, s’y employèrent utilement. »

« En 1897, on en trouvera de nouveau aux manœuvres d’armée. »

« En 1898 (manœuvres des 8e et 13e corps), une compagnie cycliste fut adjointe à une division de cavalerie à qui elle rendit de très grands services. Dès lors, l’organisation des unités cyclistes va faire quelques progrès. »

« Dès 1899, cinq unités cyclistes étaient provisoirement créées : une compagnie (capitaine Gérard) au 147e, une au 25e bataillon de chasseurs à pied et une au 132e régiment d’infanterie, un peloton au 2e bataillon de chasseurs à pied et un autre au 26e régiment d’infanterie. Ces unités étaient armées du mousqueton d’artillerie avec baïonnette. En 1901, on leur donnait le fusil d’infanterie. »

« En 1903, les unités cyclistes existantes étaient transformées en compagnies permanentes qui devenaient les 6es compagnies des 2e, 4e, 9e, 18e, 25e bataillons de chasseurs à pied, à l’effectif chacune de 4 officiers et 120 hommes. La bicyclette pliante Gérard était définitivement adoptée. »

« En 1906 et 1907, les compagnies cyclistes furent employées aux manœuvres comme soutien de cavalerie. »

« En 1908, de nouveau, quatre compagnies furent réunies sous les ordres du commandant Mordacq et participèrent aux manœuvres d’armée. Il s’agissait d’étudier si l’unité cycliste devait être la compagnie ou le bataillon. Le bataillon eut à remplir des missions, soit de soutien de cavalerie, soit de réserve mobile de grosse unité. De ces manœuvres, on conclut que la compagnie cycliste était d’un effectif insuffisant pour remplir sa mission de soutien d’une division de cavalerie et que le bataillon, pour le même rôle, était trop lourd. On adopta une solution intermédiaire. Le groupe cycliste fut expérimenté en 1909 aux manœuvres de cavalerie de l’Est, dont le directeur, le général de Mas-Latrie, décida que les trois compagnies mises à sa disposition seraient réunies en un groupe affecté alternativement à l’une et l’autre des deux divisions de cavalerie en présence. L’expérience fut décisive. La division dotée du groupe cycliste prit sur l’autre un tel ascendant que les officiers de cavalerie présents furent tous gagnés à la cause cycliste. »

« C’est à la suite de toutes ces hésitations, ces discussions, ces expériences répétées que, dix-sept ans près les premiers essais, furent enfin créés, en octobre 1913, les dix groupes cyclistes affectés chacun à une des dix divisions de cavalerie. »

Pour ce qui relève de leur emploi en tant qu’appoint de l’infanterie, voici ce qu’il fallait en retenir :

« 1. L’unité cycliste devait être une troupe d’infanterie affectée à la cavalerie, mais rompue à la tactique d’infanterie, d’effectif supérieur à la compagnie, inférieur à celui du bataillon, d’où constitution d’un groupe d’effectif de paix 320, d’effectif de guerre 420, rattaché à un corps d’infanterie.

2. Elle devait constituer une troupe bien encadrée, d’une grande souplesse de mouvements, commandée par un chef vigoureux, bon cavalier, très entraîné à bicyclette ; le groupe était divisé en trois pelotons, chacun d’eux de trois sections. Le peloton était commandé par un lieutenant, les sections de chaque peloton par un lieutenant ou un sous-lieutenant, un adjudant-chef et un adjudant. Le groupe avait à sa tête un capitaine, assisté d’un capitaine adjoint.

3. Tout en étant une troupe d’infanterie, particulièrement exercée, le groupe cycliste devait connaître parfaitement les procédés de combat de la cavalerie, d’où son rattachement à un corps d’infanterie, à une brigade d’infanterie, puis à une division de cavalerie à laquelle il appartint constitutivement et avec qui il devait manœuvrer.

4. Il était l’auxiliaire de la cavalerie, qu’il devait accompagner constamment, en lui prêtant un appui immédiat, d’où l’adoption de la machine portative. Il prenait à sa charge et menait jusqu’à l’assaut tout ou partie des actions pied à terre de la cavalerie, notamment dans les débouchés et défilés.

5. Il ne devait pas être employé au service de reconnaissance et, ne pouvant assurer la sûreté de ses flancs, devait, au combat comme en marche, disposer d’une fraction à cheval spécialement affectée à cet effet.

6. En marche, près de l’ennemi, le groupe devait être affecté à l’avant-garde et placé entre l’avant-garde et le gros, prêt à assurer à la division le passage d’un défilé en en tenant les débouchés. De nuit, il précédait l’avant-garde. En station, le groupe cycliste, « dont la tâche est rude pendant le jour, a besoin de repos et de temps pour entretenir son matériel » (Instruction sur l’emploi et la conduite du groupe cycliste (1913)). Il devait constituer une réserve mobile et être placé au centre des cantonnements de la division, en principe, avec l’artillerie. Au combat, le groupe devait utiliser le feu, le moulinet et la baïonnette, suivant les circonstances, soit qu’il engageât toutes ses forces sur un large front, en contenant l’ennemi, pendant que les escadrons cherchaient à le déborder à cheval, soit qu’il se portât sur le flanc des escadrons ennemis à bonne distance de tir ou qu’il maîtrisât par le feu une partie des forces adverses, pendant que le gros de la division attaquait une autre partie. Ou bien il devait s’efforcer de prendre sous son feu la ligne de retraite ennemie, ou encore retarder la marche d’une colonne par l’occupation de positions d’arrêt successives. Les qualités de l’infanterie cycliste : rapidité et silence de marche, capacité de mouvement, la rendaient également particulièrement apte aux surprises de nuit.

7. La vitesse de marche d’un groupe cycliste devait être de 12 kilomètres à l’heure, haltes comprises, seulement moindre pendant la nuit. Peu influencée par la pluie, elle pouvait tomber à 8 kilomètres à l’heure avec un fort vent contraire. L’allure de 20 kilomètres heure pouvait être soutenue pendant une demi-heure ; celle de 15 à 16 kilomètres à l’heure, pendant deux heures. La longueur moyenne d’une étape était de 60 kilomètres et pouvait aller jusqu’à 100 kilomètres.

8. La machine du modèle Gérard encore allégée (15 kilogrammes avec paquetage) pouvait se mettre au dos en quarante secondes. Elle était basse et courte, de telle sorte que les chutes fussent facilement évitées par la possibilité pour l’homme de mettre ses deux pieds à terre, tout en restant assis sur sa selle, et permettait ainsi de réduire les distances entre les rangs et d’obtenir une longueur de colonne qui n’excédait pas 500 mètres pour le groupe en colonne par trois (neuf sections avec leurs distances).

9. Le choix difficile d’un mode de transport avait fait ajourner le projet de doter les groupes de mitrailleuses. On avait même préconisé les fusils-mitrailleurs, auxquels on reconnut l’inconvénient de surcharger le cycliste, alors qu’on cherchait précisément à l’alléger dans la plus large mesure. »

Dans son article intitulé « Leur rôle dans la campagne 1914-1918 », Basse précise fort opportunément : « C’est dans ces conditions qu’à la mobilisation les groupes cyclistes partent en campagne, et, dès les premiers jours d’août, vont être utilisés contre l’ennemi, au contact duquel la mission d’exploration de la cavalerie les met tout de suite, soit en Belgique, soit en Lorraine, soit en Alsace. » Quelques mois plus tard, la donne a changé : « Les lignes se sont stabilisées. Les cyclistes vont vivre la même vie que les fantassins. Ils laissent, loin derrière eux, leurs machines qui ne leur serviront plus qu’à se déplacer d’un secteur à un autre. Ils s’enterrent et ils vont défendre ou conquérir le terrain pied à pied. On leur laisse un mois environ pour se reconstituer, et comme ils en ont besoin ! Dès le milieu de décembre, ils vont reprendre leur place en première ligne et jusqu’en 1918 ne l’abandonneront que bien rarement et pour très peu de temps, soit qu’ils occupent un secteur très actif, comme Nieuport (fin 1914), Neuville-Saint-Vaast ou Notre-Dame-de-Lorette (juin et juillet 1915), soit que dans un secteur calme ils aient le coin délicat et agité (Champagne, forêt de Parroy et Coucy), soit qu’on les prête à l’infanterie pour des coups de main ou des attaques plus importantes (6e groupe, Launois, 24 juillet 1915, dans les Vosges). »

L’attaque du 24

Ce qui se déroule le 24 juillet 1915 au Ban-de-Sapt en lien avec l’action du 6e G.C. est particulièrement bien décrit dans les deux sources que sont le Journal des Marches et Opérations (J.M.O.) de ce groupe cycliste (Service Historique de la Défense, 26 N 487/003) et le Livre d’Or du 6e groupe cycliste, du capitaine Buisson (1919). Elles peuvent être complétées par la consultation des J.M.O. du 23e régiment d’infanterie (S.H.D., 26 N 597/003), de la 82e brigade (S.H.D., 26 N 519/003) et de la 41e division d’infanterie (S.H.D., 26 N 340/002).

Le contenu du J.M.O. de la 82e brigade en donne les contours et objectifs :

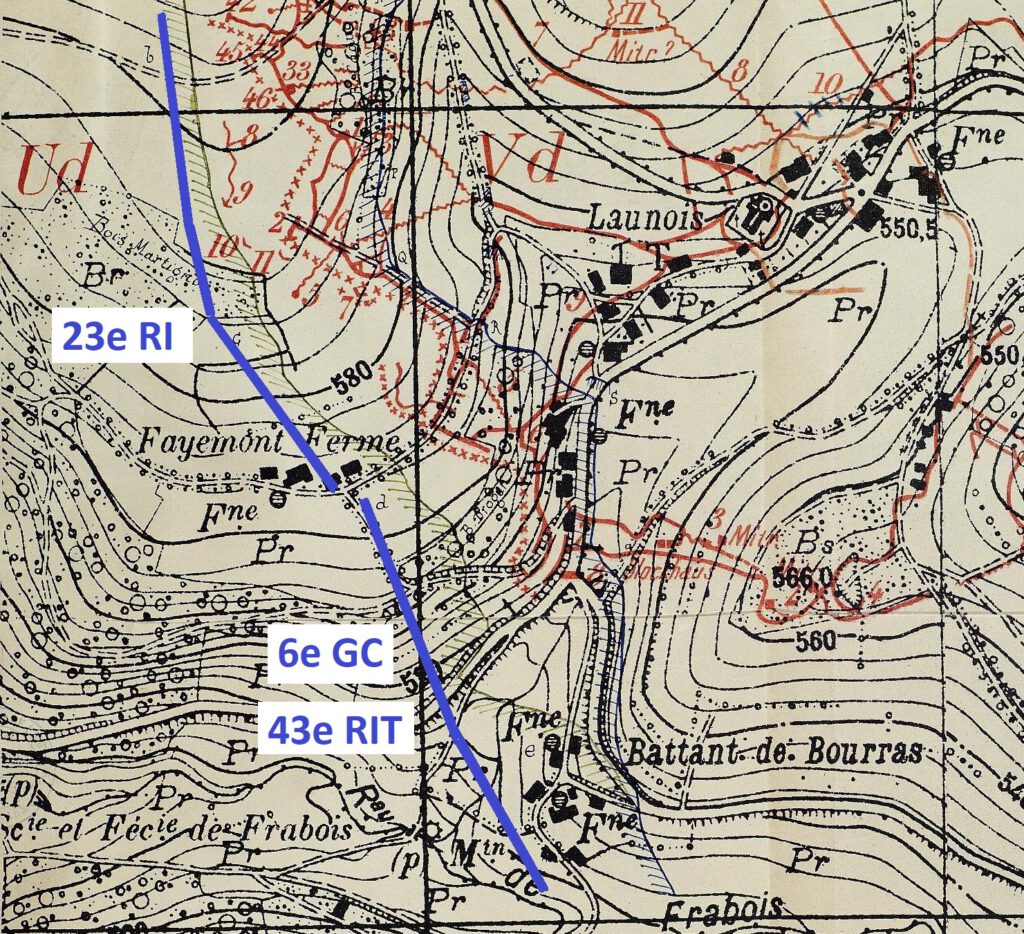

« En exécution de l’Ordre Général n°198 du 19 juillet, de l’ordre particulier n°208 du 24 juillet du général commandant la 41e Division et de l’Ordre Général n°69 de la 82e Brigade, une opération offensive, ayant pour but de s’emparer des ouvrages dits « de Launois » situés sur la croupe à l’Ouest de cette localité, de manière à consolider le flanc Est de la position enlevée le 8 juillet, doit avoir lieu. Les troupes d’attaque comprennent :

Le 2e bataillon du 23e R.I. (bataillon Roullet)

3 compagnies du 3e bataillon du 23e R.I. (bataillon Bonnotte)

1 compagnie du 133e R.I.

Le groupe cycliste de la 6e D.C.

1 compagnie du 43e territorial

Ces troupes occupent leurs places d’armes une heure avant le commencement du tir d’artillerie, vers 14 heures 30.

Elles sont placées sous les ordres du lieutenant-colonel Sohier, commandant le 23e régiment d’infanterie.

Elles sont divisées en trois groupes principaux :

1. Celui de gauche, avec une compagnie en flanc-garde, a pour objectif les ouvrages au Nord du Bois Caduc, ceux du Bois Caduc eux-mêmes et ultérieurement les premières maisons du groupe central de Launois ; 3 compagnies du 23e R.I. (bataillon Bonnotte) sont chargées de cette attaque. Elle doit être facilitée par un mouvement de flanc exécuté par des fractions d’infanterie qui tiennent la route Moyenmoutier-Launois au Nord-est du Bois Caduc. Ce groupe se divise en deux autres groupes : le 1er partant du Bois Martignon, le 2e partant des Fermes de Fayemont.

2. Celui du centre, aux ordres du commandant Roullet, du 23e régiment d’infanterie, comprenant 4 compagnies du 23e R.I. et 1 compagnie du 133e R.I.

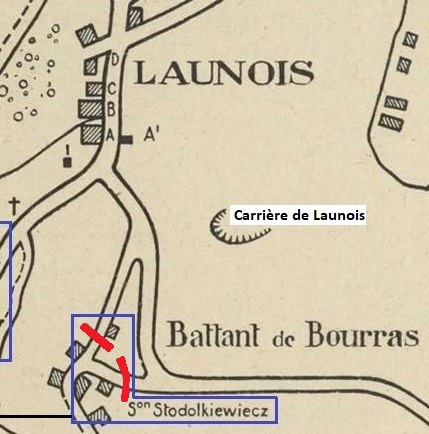

3. Celui de droite, composé du groupe cycliste de la 6e D.C., aux ordres du capitaine Marmier, doit partir de nos ouvrages de la lisière Sud du Bois Drogan et du hameau de Battant de Bourras, à l’attaque des ouvrages du Bois Drogan, des maisons organisées au Sud de Launois et de la barricade qui obstrue la route au Sud. »

La préparation de l’attaque est assurée par une artillerie aux moyens imposants : 4 mortiers de 220 mm., 2 pièces de 155 long, 4 pièces de 155 court, 5 pièces de 120 long, 4 pièces de 95, 4 pièces de 90, 24 pièces de 75, 4 pièces de 65, 6 pièces de 58 n°2. Cette artillerie ouvre le feu à 16 heures. Le J.M.O. de la 82e brigade nous apprend que si de bons résultats sont initialement obtenus, « certains points, tels que la barricade de Launois, les ouvrages des saillants allemands et les défenses accessoires comprises entre Martignon et Drogan sont insuffisamment battus. »

Après une interruption du tir de 17 heures 30 à 17 heures 45, le feu reprend alors que les résultats obtenus sur les défenses accessoires sont restés insatisfaisants. A 18 heures 22, l’artillerie allemande déclenche « un tir de barrage d’une violence inouïe » puis à 18 heures 30, l’assaut débute. Les choses vont bon train à gauche, et des éléments du 23e R.I., au centre, progressent même jusqu’à l’église ; à droite, pour les cyclistes, il en va tout autrement, comme nous le verrons dans le détail, et les pertes sont terribles.

Vers 19 heures 30, une tentative de contre-attaque allemande échoue ; le lieutenant-colonel Sohier fait appel à 3 compagnies du 133e R.I. restées en réserve. A minuit, tout est terminé : « tous les objectifs sont atteints et les groupes d’attaque se relient entre eux. »

Deux heures en enfer

Comme nous l’avons écrit, les combats livrés par le 6e G.C. ont été présentés dans le J.M.O. du groupe et dans son Livre d’Or. La première source les traite essentiellement de manière chronologique mais aussi peloton par peloton ; la seconde, entrant plus dans le détail, met en exergue toute une série de cas individuels. L’idéal serait de pouvoir cumuler ces deux approches en conservant à l’ensemble une lisibilité qui permette de comprendre ce sur quoi notre attention s’est portée, à savoir l’ampleur des pertes subies par le 6e G.C. Tel est ce que nous nous proposons de faire, en nous fondant essentiellement sur le contenu du Livre d’Or, agrémenté des éléments de certaines fiches matricules, et en prenant en considération un peloton après l’autre, du Nord au Sud.

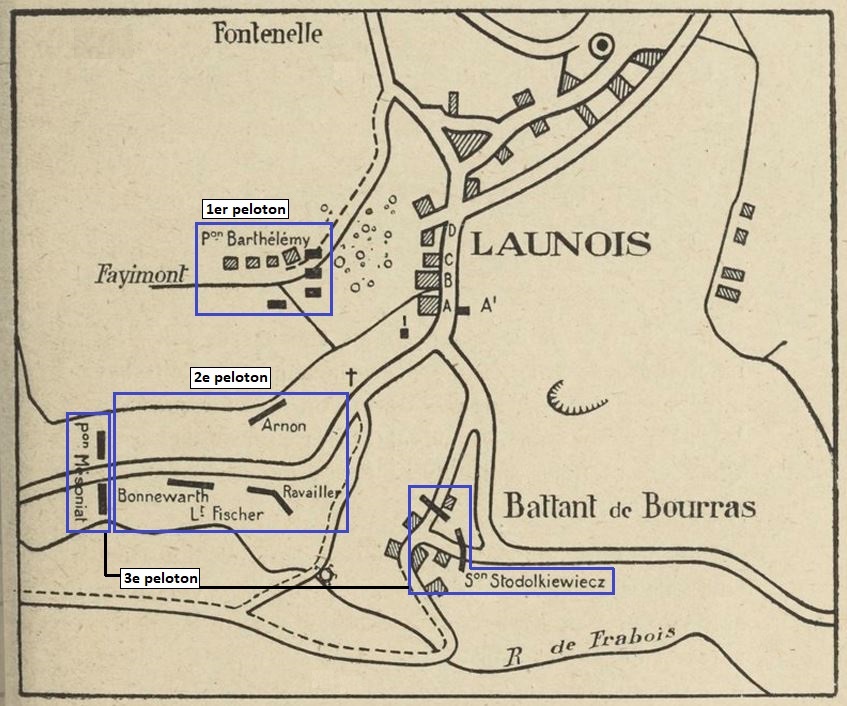

En début d’après-midi, le 24 juillet 1915, le 6e G.C. se trouve au Sud des positions du 23e R.I.

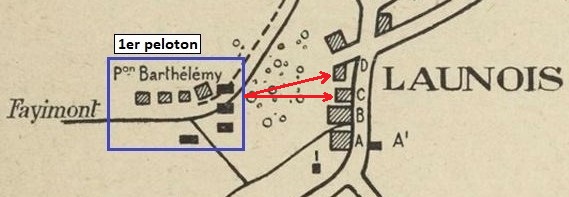

Le 1er peloton, qui quittera les parallèles du Bois Drogan, aura pour objectif les maisons C et D.

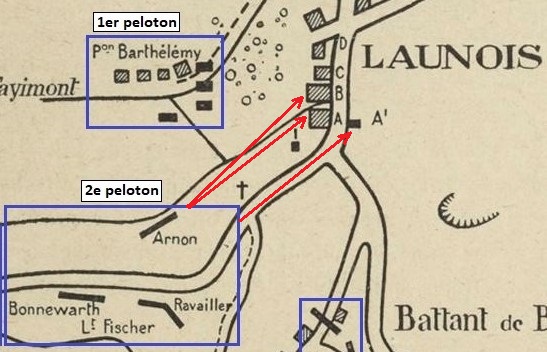

Le 2e peloton, sortant des parallèles du bois de Fayemont, aura pour objectif les maisons A, A’ et B, et devra déborder le blockhaus I par le nord et par le sud.

Le 3e peloton a une section en flanc-garde au Battant de Bourras, dont la mission est de s’opposer à une éventuelle contre-attaque débouchant de la carrière de Launois. Deux sections sont à la lisière Est du bois de Frabois, qui devront occuper le blockhaus I et potentiellement s’organiser en vue de contre-attaques.

Comme nous l’avons vu dans l’article du capitaine Basse, « le peloton [est] commandé par un lieutenant, les sections de chaque peloton par un lieutenant ou un sous-lieutenant, un adjudant-chef et un adjudant. Le groupe [a] à sa tête un capitaine, assisté d’un capitaine adjoint. » Au 6e G.C., qui sont-ils ?

Le commandement du groupe est assuré depuis le 27 février 1915 par le capitaine Etienne Marmier, né le 22 avril 1883, engagé volontaire en 1901, et entré à Saint-Maixent en 1906. Son adjoint est le capitaine Jean Cécilien Camus, né le 21 août 1889, engagé volontaire en 1908, passé par l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr entre 1909 et 1911.

Au 1er peloton se trouvent :

- Le lieutenant Alphonse Elie Marie Barthélémy, né le 22 février 1886. Admis à l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr en 1907, il est au 6e G.C. dès 1913.

- Le sous-lieutenant Pierre Gros, né le 1er octobre 1890. Engagé volontaire en 1909, il est caporal en 1910, sergent en 1911, et nommé sous-lieutenant de réserve en juillet 1914, peu de temps avant son affectation au groupe, en septembre suivant.

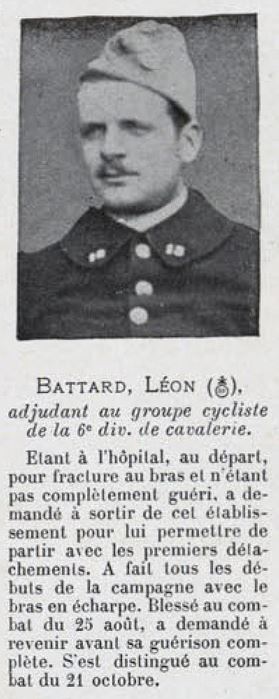

- L’adjudant Léon Robert Pierre Battard, né le 9 novembre 1893. Engagé volontaire en 1911, il est caporal puis sergent en 1912, adjudant en novembre 1914. Au groupe cycliste depuis octobre 1913, il est blessé à Rozelieures le 25 août 1914.

Au 2e peloton :

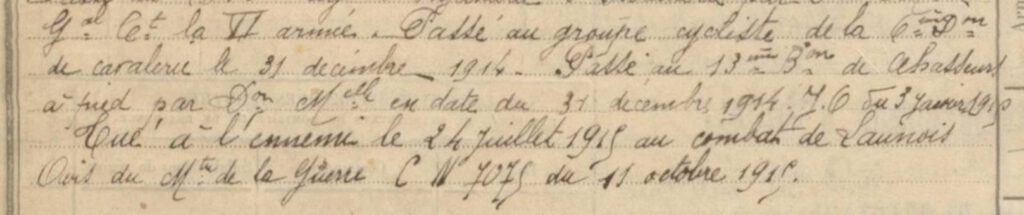

- Le lieutenant Maurice Eugène Arnon, né le 15 novembre 1886. Incorporé en 1907, il est successivement caporal, sergent puis élève officier de réserve en 1908. Promu lieutenant de réserve le 1er août 1914, il passe au 6e G.C. le 31 décembre suivant.

- Le lieutenant Aloïse Fischer, né le 25 mai 1878. Incorporé en 1899, caporal en 1900 et sergent en 1901, il se rengage en 1902, 1904, 1907, 1910 et 1912. Il est lieutenant à titre temporaire en novembre 1914 puis à titre définitif le 2 juillet 1915.

- L’adjudant Auguste Etienne Ravailler, né le 26 décembre 1888. Sa fiche matricule est vierge.

- L’adjudant Jean Louis Charles Bonnewarth, né le 31 juillet 1882. Sa fiche matricule ne porte mention que du fait qu’il était engagé volontaire.

Au 3e peloton :

- Le lieutenant Marie Joseph Etienne Stodolkiewicz, né le 13 février 1887. Incorporé en 1909, il est caporal puis élève officier de réserve en 1910, et sous-lieutenant de réserve en 1911.

- Le lieutenant Antoine Clément Alexandre Mésoniat, né le 17 juin 1873. Originellement dispensé en tant qu’élève de l’Ecole de Commerce de Lyon, il est incorporé en 1894 et nommé caporal en 1895, puis sergent en 1897. Promu sous-lieutenant de réserve en 1903, il est affecté au groupe en décembre 1914.

- L’adjudant-chef François Hippolyte Bullat, né le 30 octobre 1883. Engagé volontaire en 1901, il est caporal en 1902 mais cassé de son grade. Rengagé en 1905, son rengagement est ensuite annulé et il passe dans la réserve. Sergent en décembre 1914, il est nommé adjudant-chef en mai 1915.

- L’adjudant Marie Joseph Louis Guillaume de Moré-Pontgibaud, né le 2 octobre 1884. Engagé volontaire en 1904, envoyé dans la disponibilité en 1905, il est affecté au 6e G.C. à la mobilisation, et est nommé adjudant en mai 1915.

A l’issue d’une préparation d’artillerie aux résultats variés selon les objectifs pris pour cible, l’assaut débute donc à 18 heures 30…

Au 1er peloton

Face aux cyclistes, les réseaux de barbelés allemands sont encore intacts sur presque toute la ligne. Sous le bombardement, le lieutenant Barthélémy est mortellement touché au moment où il s’élance ; l’adjudant Battard reçoit des éclats d’obus au visage et au pied gauche, le sergent Eugène Meyrieux est frappé par des éclats au cou. Les assaillants réussissent à franchir les réseaux et à réduire la résistance ennemie, mais le capitaine Camus, qui a requis du capitaine Marmier la faveur de participer à l’attaque, reçoit une balle dans l’abdomen : après avoir atteint l’objectif assigné, il quitte la ligne de feu, mené par son ordonnance vers le poste de secours. Pendant que s’affaire la section du lieutenant Barthélémy, celle du sous-lieutenant Gros pousse en avant, s’empare de la maison D, et progresse même brièvement au-delà jusqu’au bourg. Néanmoins, au Sud, le blockhaus I n’a pas cédé devant le 2e peloton : le capitaine Marmier fait alors appel au 3e peloton pour se porter au Nord, et prolonger la ligne du 1er peloton à droite. Les tentatives de contre-attaque allemandes lancées vers 19 heures 30 échouent.

Au 2e peloton

Devant le 2e peloton, la préparation d’artillerie a également été insatisfaisante contre les fils de fer et surtout, le blockhaus I. Les pertes s’accumulent rapidement. Parmi les tués figurent le lieutenant Arnon, le sergent Emile Becquié, le caporal Guillaume de Vriès, alors que les adjudants Ravailler et Bonnewarth, le sergent Albert Labonde et le caporal Marius Albert sont blessés. Néanmoins, le sergent Paul Marlin mène les hommes de son escouade à la conquête puis à la conservation de la maison A, avant que ne tombe à son tour la maison A’ dont les occupants gagnent le blockhaus I.

Au 3e peloton

A l’extrémité Sud de la ligne, au moment où le capitaine Marmier fait appel au 3e peloton, il revient à la section de l’adjudant de Moré-Pontgibaud de faire face au blockhaus I alors que deux autres sections piquent au Nord, traversent le bois de Fayemont puis le Bois Drogan, viennent appuyer le 1er peloton, occuper les maisons B et C et boucher tous les boyaux.

A 20 heures 30, les maisons A, B, C et D sont placées en état de défense et protégées par des fils de fer apportés par une fraction du 23e R.I. Tout est pratiquement terminé : l’objectif atteint est à l’abri d’un coup de main, et la nuit se passe sans que les défenseurs du blockhaus ne se signalent. Ils se rendent le 25 juillet, après 5 heures. Les cyclistes sont sur les positions très chèrement acquises : le 1er peloton occupe la maison D en liaison avec le 23e R.I., le 2e peloton tient les maisons B et C avec une fraction du 43e R.I.T., et le 3e peloton est à la maison A et au blockhaus.

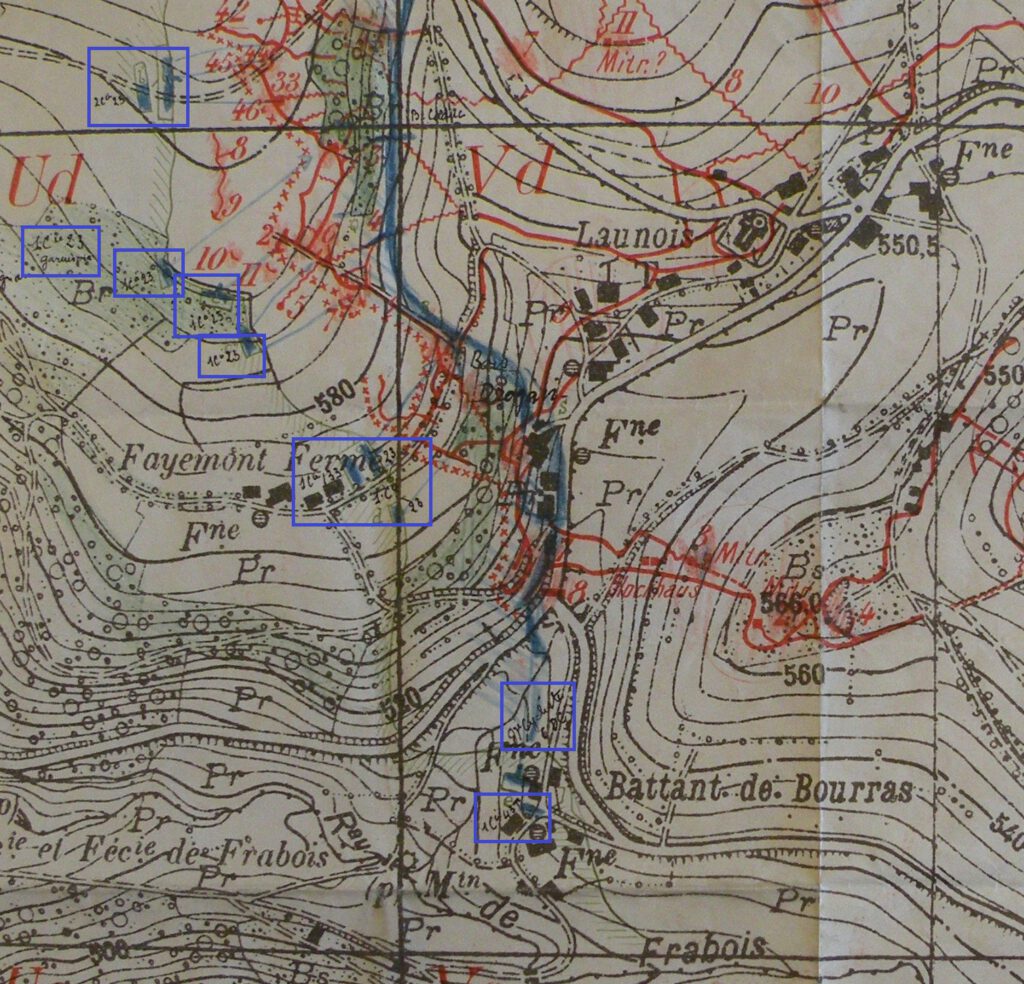

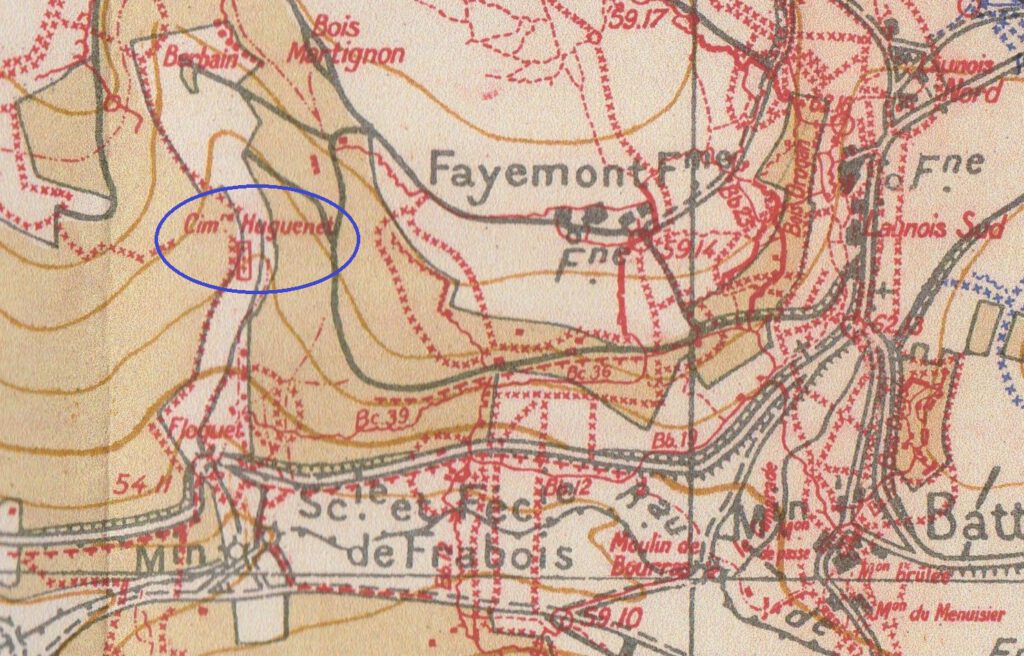

Une carte porte les emplacements (encadrés en bleu) occupés au lancement de l’assaut, et la ligne (en trait bleu) atteinte à l’issue de l’attaque.

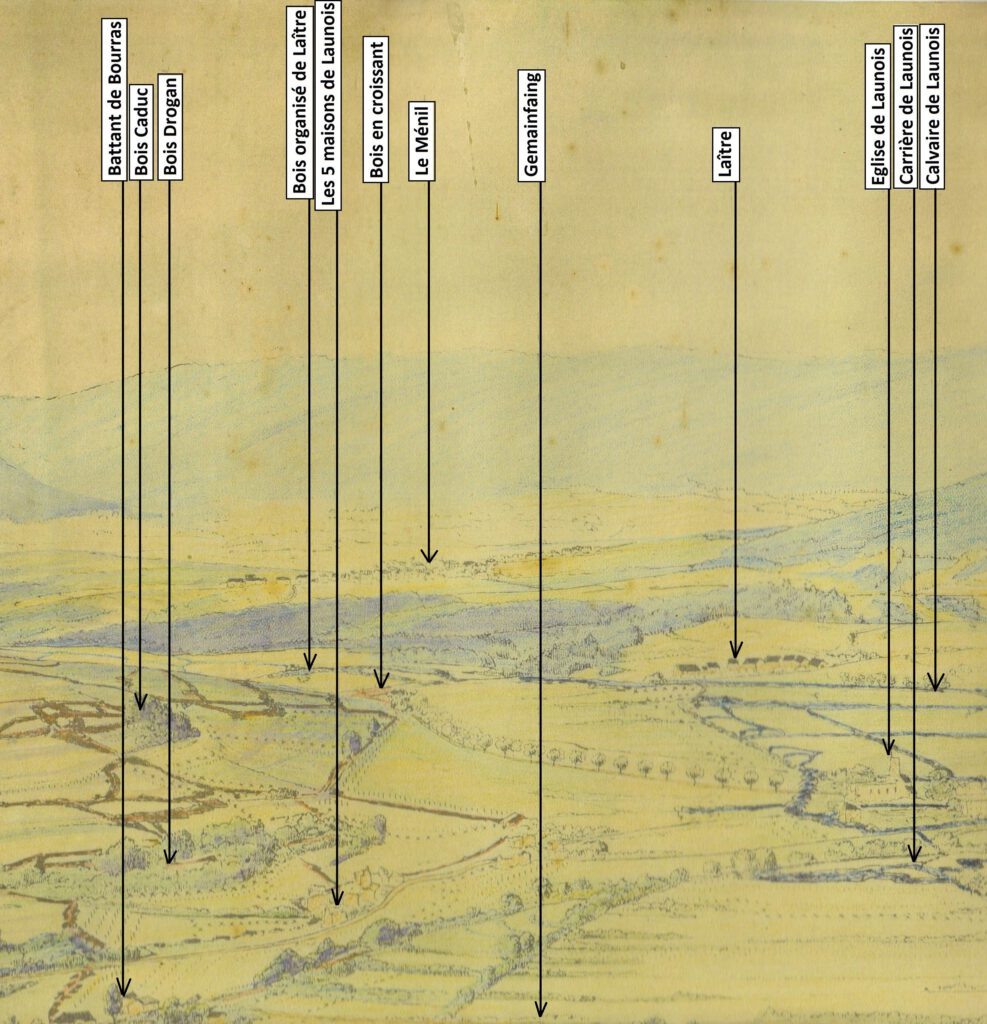

En juin 1916, une vue panoramique peinte de l’observatoire de la Cote 878 offre un autre point de vue sur cette même ligne atteinte après l’attaque, dont les maisons de Launois.

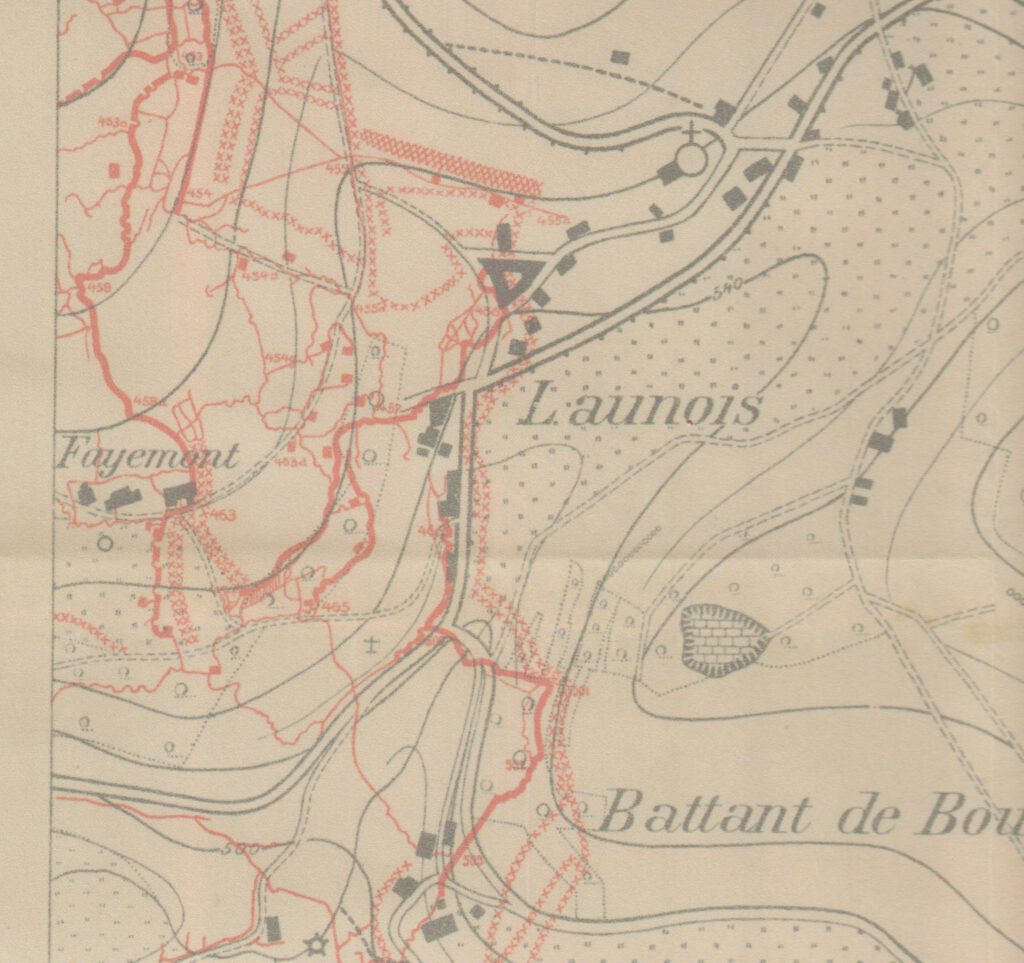

Une carte allemande de la même période indique nettement où se trouve le réseau de fils de fer protégeant ce groupe de maisons.

Quid des pertes ?

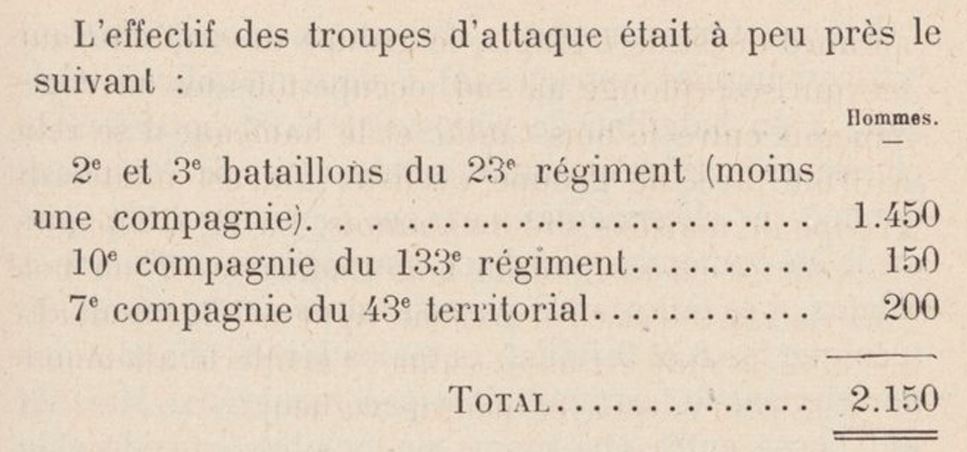

Le J.M.O. du 23e R.I. donne une indication essentielle quant aux effectifs engagés lors de cette attaque :

7 compagnies du 23e régiment d’infanterie : 1465

Groupe cycliste de la 6e division de cavalerie : 350

10e compagnie du 133e régiment d’infanterie : 148

7e compagnie du 43e territorial : 194

Total : 2157

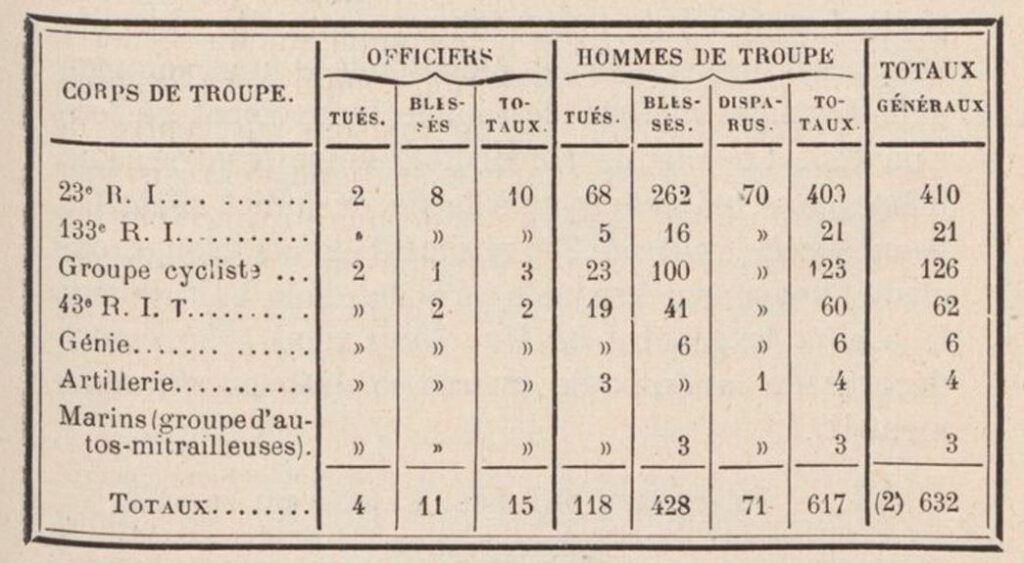

Ce même J.M.O. établit un chiffrage des pertes qui est le suivant :

23e régiment d’infanterie : 2 officiers tués, 8 officiers blessés ; 68 tués, 262 blessés, 70 disparus = 410 pertes

Groupe cycliste de la 6e division de cavalerie : 2 officiers tués, 1 officier blessé ; 23 tués, 100 blessés = 126 pertes

10e compagnie du 133e régiment d’infanterie : 7 blessés = 7 pertes

43e territorial : 2 officiers blessés ; 19 tués, 41 blessés = 62 pertes

Total : 605 pertes (114 tués, 421 blessés, 70 disparus)

Le ratio des pertes est de :

27,98% des effectifs engagés perdus au 23e régiment d’infanterie

36% des effectifs engagés perdus au groupe cycliste de la 6e division de cavalerie

4,72% des effectifs engagés perdus à la 10e compagnie du 133e régiment d’infanterie

31,95% des effectifs engagés perdus au 43e territorial

28% pour l’ensemble des effectifs engagés

Le J.M.O. du 6e G.C., à la date du 26 juillet 1915, porte un total identique de pertes, à savoir 126, mais composées de 24 tués (au lieu de 25) et 102 blessés (au lieu de 101) étant « 1 capitaine (commandant en second), 3 adjudants, 7 sous-officiers (sergents), 91 chasseurs ». Et comme nous le verrons dans le détail, des blessés du 24 mourront de leurs blessures après le 26 juillet.

Une autre source, c’est-à-dire un état des pertes de la VIIe Armée pour la période du 20 au 31 juillet (S.H.D. 16 N 531) chiffre 512 pertes à la 41e division d’infanterie (108 tués, 342 blessés, 62 disparus) et 133 pertes à la 6e division de cavalerie (25 tués, 106 blessés, 2 disparus), soit un total de 645 pertes. Celles de la 41e D.I. peuvent être abandonnées, puisque ce total ne concerne pas uniquement les combats de Launois et que les pertes d’autres unités que celles qui y ont attaqué sont à prendre en compte durant ces 12 jours. En revanche, celles de la 6e D.C. concernent le groupe cycliste de cette division, dont le J.M.O. ne porte trace d’aucune perte entre le 20 et le 23 puis entre le 25 et le 31 juillet, auxquelles 7 pertes pourront être ajoutées, comme nous le verrons.

Une autre source encore est extraite de l’article du chef d’escadrons Janet, « Les combats de La Fontenelle (juin-juillet 1915) » : « Les troupes d’attaque comprendront les 2e et 3e bataillons du 23e moins la 11e compagnie, la 10e compagnie du 133e, la 7e compagnie du 43e territorial et le groupe cycliste de la 6e division de cavalerie. » Il poursuit :

Ces troupes d’attaque auraient donc eu un effectif total de 1450 + 150 + 200 = 2150 [sic], et non de 1800… Peut-être faut-il prendre en compte cette phrase, issue de ce même article : « Le 22 juillet, un détachement de 550 cavaliers, prélevé sur les trois brigades de la 6e division, vient cantonner à la Voivre, à la disposition du commandant de la 41e division (JMO 6e DC). » Dans ce cas, 1450 + 150 + 200 + 550 ne font toujours pas 2150, mais 2350. Le fait est, ces « 550 cavaliers » n’ont rien à voir avec l’attaque du 24, puisque ce sont là 110 cavaliers de la brigade légère, 220 dragons et 220 cuirassiers, et non pas les cyclistes. Plus simplement, pour obtenir un effectif total de 2150, il faut intégrer les 350 cyclistes cités dans le J.M.O. du 23e R.I. : 1450 + 150 + 200 + 350 = 2150. C’est un premier pas, mais que dit Janet des pertes ?

Après avoir inséré ce tableau récapitulatif, il renvoie à sa note (2) : « Ce chiffre [632 pertes] représente un maximum. Le rapport de la VIIe armée, en date du 29 juillet, ne mentionne que 523 tués, blessés et disparus ; mais, d’après divers recoupements, cette évaluation paraît trop faible. La vérité est sans doute entre les deux. » Les chiffres donnés par Janet sont identiques à ceux figurant dans le J.M.O. du 23e R.I., hormis en ce qui concerne les pertes du 133e R.I. et son ajout de 13 pertes dans les rangs du génie, de l’artillerie, et des autos-mitrailleuses. Pour ces dernières, le 14e groupe d’automitrailleuses et autocanons perd en effet 3 blessés, mais les 4 pertes de l’artillerie (le groupe à cheval du 54e R.A.C. étant affecté à la 6e D.C.) – à savoir 3 tués et 1 disparu – ne coïncident pas avec les données du site Mémoire des Hommes, qui ne fournit le nom que d’un disparu le 24 juillet 1915 au 54e R.A.C., Maurice François Tirot.

Concrètement, la 10e compagnie du 133e R.I. perd 7 blessés, mais le J.M.O. de ce régiment, dont les 11e et 12e compagnies sont aussi engagées à partir de 19 heures 30, mentionne « 19 blessés et 1 tué » pour ses pertes de la journée. Si tout cela n’était pas assez confus, il suffirait d’y ajouter ce que nous permettent de découvrir d’autres sources :

- La consultation du site Mémoire des Hommes nous donne accès aux fiches de décès de 3 morts du 133e R.I. au Ban-de-Sapt le 24 juillet 1915 : Marcel Jean Bourguet, Eugène Large et François Rosier ;

- La consultation des fiches matricules de ces hommes nous apprend que la mort de Bourguet y est datée du 25 juillet et non du 24 ;

- La consultation des avis de décès nous révèle ensuite que Bourguet est déclaré mort le 24 juillet à 20 heures ;

- La consultation des listes de tombes du « cimetière C » et du « cimetière de La Fontenelle n°22 » nous indique la présence de Marcel Bourguet et de François Rozier [sic], qui appartiennent bien au 133e R.I., mais dont la date de décès est le 8 juillet 1915 en lieu et place du 24.

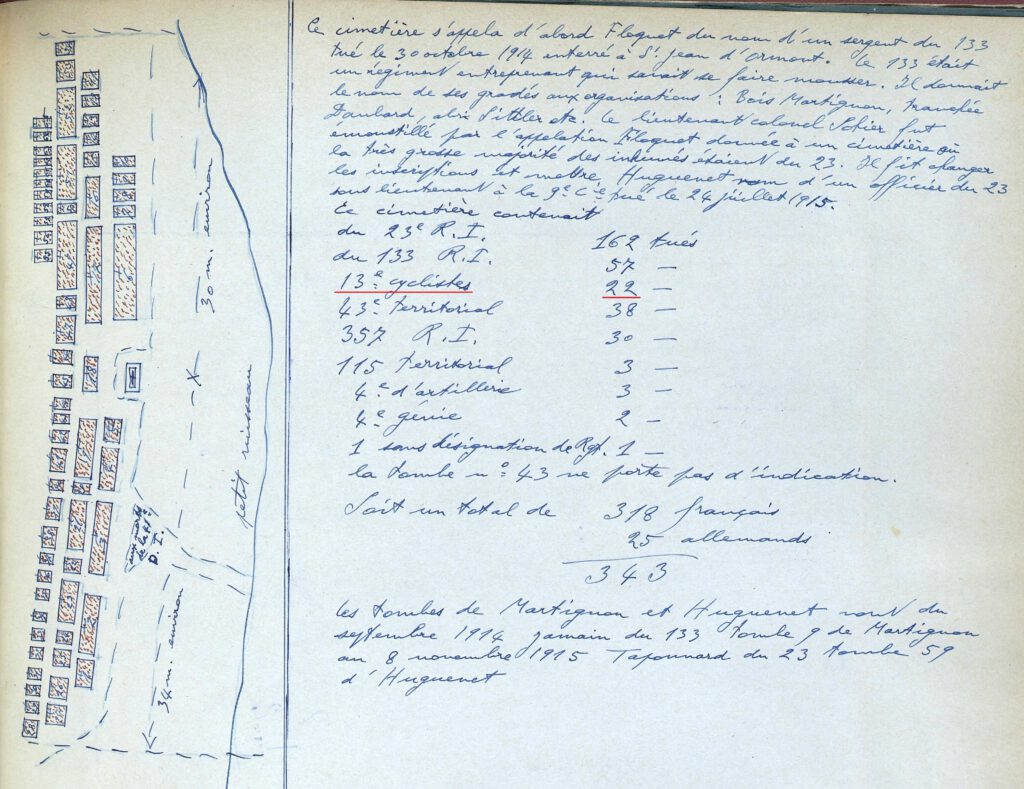

Ces points nébuleux ne changent que peu de choses, en termes numériques, au chiffrage des pertes de cette journée, et n’influent dans tous les cas en rien sur celles du 6e G.C. La consultation de la liste des tombes du cimetière Huguenet, qui réserve néanmoins une dernière péripétie, fait apparaître les noms de 11 hommes du « 13e chasseurs cyclistes » dont un seul s’avère être authentique, les 10 autres appartenant en réalité au 23e R.I…

Un dernier chiffrage émane des pages du Livre d’Or du 6e groupe cycliste du capitaine Buisson : il donne les noms de « 25 gradés et chasseurs […] tués net au cours de l’action, […] 8 mortellement blessés [et d’une] centaine de blessés, dont beaucoup atteints plusieurs fois ». Plus précisément, il nomme en effet 33 morts (25 tués et 8 blessés mortellement atteints) et 97 blessés, soit un total de 130 pertes. Deux hommes cités parmi les morts n’ayant pas succombé, ces éléments sont donc sujets à caution et ne peuvent que nous pousser à la plus grande circonspection quant aux 97 blessés listés. Encore la marge d’erreur n’est-elle ici que faible. En conclusion, si nous prenons en compte un total de pertes de 126 au minimum à 133 au maximum, les effectifs engagés perdus au sein du 6e G.C. s’élèvent de 36% à 38%.

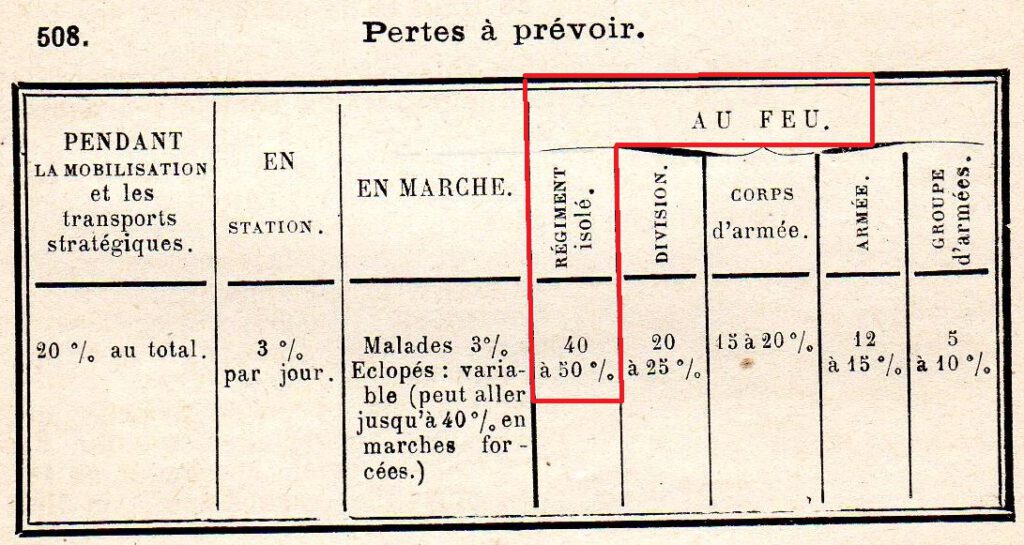

Perdre plus d’un tiers de son effectif en deux heures de combat, voilà qui ne peut qu’apparaître comme un bilan terrible pour quelque unité que ce soit. Et pourtant, en se référant au contenu de l’Aide-mémoire de l’officier d’état-major en campagne, de février 1915, l’on est encore loin du compte au regard des « pertes à prévoir » :

Les conclusions qui s’imposent sont les suivantes :

Le 23e R.I. est l’unité qui subit le plus grand nombre de pertes le 24 juillet 1915, mais en engageant des effectifs plus de 4 fois supérieurs aux cyclistes ;

Le 6e G.C. est l’unité dont les pertes sont les plus importantes de tous les éléments en termes de ratio entre combattants engagés et combattants hors de combat.

Voyons à présent qui sont les morts des combats de cette journée :

- CAMUS Jean Cécilien (25 ans), capitaine, mort de ses blessures le 5 août 1915 à Saint-Dié

- ARNON Maurice Eugène (28 ans), lieutenant, tué le 24 juillet 1915

- BARTHÉLÉMY Alphonse Elie Marie (29 ans), lieutenant, tué le 24 juillet 1915

- BECQUIÉ Emile François (23 ans), sergent, tué le 24 juillet 1915

- LABONDE Albert Henri (24 ans), sergent, mort de ses blessures le 28 juillet 1915 à Saint-Dié

- BARGE François (24 ans), caporal, mort de ses blessures le 2 août 1915 à Saint-Dié

- BOSC Irénée (23 ans), caporal, tué le 24 juillet 1915

- CHAMBORAND Jean Paul Alphonse (24 ans), caporal, mort de ses blessures le 2 août 1915 à Saint-Dié

- DE VRIÈS Guillaume (24 ans), caporal, tué le 24 juillet 1915

- ALLIBE Joseph Pierre (23 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- ALLONGÉ Raymond Louis (21 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- BONNETAIN Jean Marie (20 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- CARTE Amédée (25 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- CHATAIN Marius Elie Ernest (27 ans), 2e classe, mort de ses blessures le 29 juillet 1915 à Lyon

- DACHER Pépin (21 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- DERBIER Paul Henri (24 ans), 2e classe, mort de ses blessures le 3 août 1915 à Bruyères

- GIROUD Alexis Joseph (33 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- GRASSET Georges (20 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- LEYDIER Emile Félix (21 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- MATHELIN Augustin Alphonse Etienne Frédéric (22 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- MEYER Aimé Joseph (20 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- MONNIER Emile Auguste (21 ans), 2e classe, mort de ses blessures le 25 juillet 1915 à Saint-Dié

- MUREZ Charles Arthur (19 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- PERRACHON Georges Antoine (20 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- PERROUD Etienne Marcel (22 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- PICQ Marcel Edmond (21 ans), 2e classe, mort de ses blessures le 30 juillet 1915 à Gray

- POSSÉTY Joseph Claude Marie (27 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- PREYNET André (20 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- QUEYRON Louis Emile (27 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- RAVEL Lucien Victor (20 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- RUDOLPH dit DUFOIS Jules Oscar (19 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

- TRUFFET Joseph Marie (30 ans), 2e classe, mort de ses blessures le 26 juillet 1915 à Bruyères

- VALENTIN Joseph Camille Paul Georges (21 ans), 2e classe, tué le 24 juillet 1915

Ce sont finalement 3 officiers, 2 sous-officiers, 4 caporaux, et 24 chasseurs qui ont payé cet assaut de leur vie. Parmi ces vies brisées, un cas poignant est celui du caporal Guillaume de Vriès, qui a fêté ses 24 ans la veille même des combats. Quant au lieutenant Maurice Eugène Arnon, son ultime courrier est connu, qui a été publié dans La dernière lettre écrite par des soldats français tombés au champ d’honneur, 1914-1918, en 1921 :

Le 23 Juillet 1915.

Mon cher Oncle,

Demain, j’aurai le très grand honneur de monter à l’assaut des tranchées ennemies, je commande une des colonnes d’attaque et dois m’emparer d’un blockhaus garni de mitrailleuses et d’une maison crénelée. Je ferai tout mon devoir et, si je tombe, je vous demande de prévenir chez moi avec tous les ménagements possibles ; c’est vous que j’ai demandé d’avertir. Et, maintenant, courage !

En avant ! Et vivent les chasseurs !

Bons baisers à tous.

Maurice

(Mémorial GenWeb)

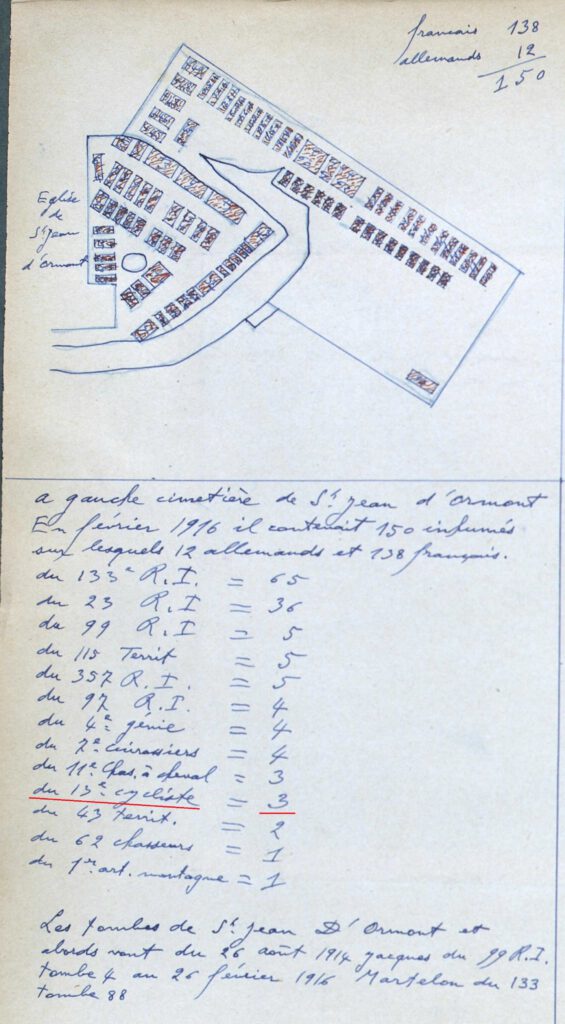

Son nom est inscrit sur la plaque apposée au mur de l’église de Saint-Jean d’Ormont, entre celui d’Augustin Mathelin, orthographié « Mathelon » et celui du lieutenant Alphonse Barthélémy.

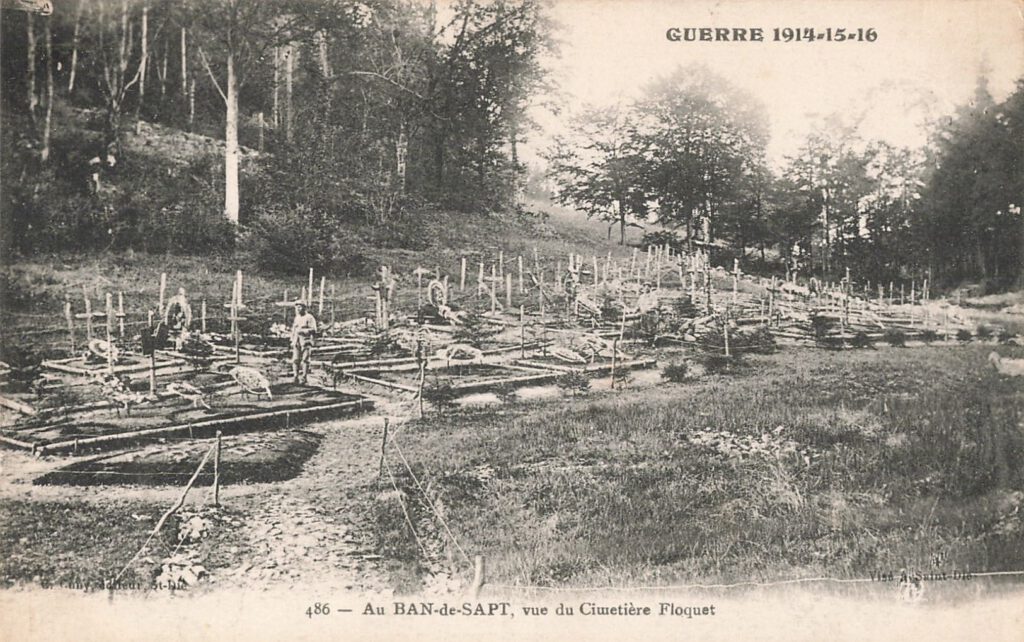

L’un des albums de Loÿs Roux, du 23e R.I., indique l’existence de ces 3 tombes à Saint-Jean d’Ormont, et de 22 tombes dans le cimetière Huguenet.

Archives Loÿs Roux, Archives Départementales du Rhône

Il est fait référence à ces hommes comme appartenant au « 13e cycliste ». Ce sont bel et bien les tués du 6e G.C., dont les fiches matricules révèlent l’affectation au 99e R.I. ou au 13e B.C.A. Un exemple est celui du lieutenant Arnon, dont la photographie montre l’appartenance au 13e B.C.A. (il en est de même pour le lieutenant Alphonse Barthélémy) : sa fiche matricule porte mention du 13e B.C.A. et du 6e G.C. à la même date.

Devant ce mélange d’unités, des corrections doivent être effectuées en juillet 1922 à la demande du chef de bataillon Froment, chef de la section d’état civil de la 21e Région, à Strasbourg, concernant un certain nombre des tués du 24 juillet sur les listes de la future nécropole du Ban-de-Sapt, alors encore « cimetière militaire de La Fontenelle » : l’affectation d’Emile François Becquié et Etienne Marcel Perroud n’est plus le « 13e chasseurs cyclistes » mais le « 6e chasseurs cyclistes ». Suite à une nouvelle demande, début 1923, l’affectation de Georges Grasset et Alexis Joseph Giroud n’est plus le « 13e chasseurs cyclistes » mais le 99e R.I., et Jean Marie Bonnetain n’est plus au « 13e chasseurs cyclistes » mais au « 6e chasseurs cyclistes ».

Quant au cimetière Huguenet (anciennement Floquet, comme l’explique Loÿs Roux), un extrait de canevas de tir de 1918 nous permet de le localiser.

Les morts s’y trouvent, il reste à honorer les vivants, qui le sont parfois pour peu de temps.

Lendemains de bataille

Les mérites des chasseurs cyclistes sont reconnus dès le 27 juillet, comme en atteste le contenu du J.M.O. du groupe :

« Cérémonie à hauteur de la Pêcherie où le sous-lieutenant Gros reçoit la Croix de guerre avec palme, l’adjudant Marlin (nommé à ce grade) la Médaille militaire et la Croix de guerre avec palme, le groupe, la Croix de guerre avec palme, le capitaine Camus (à l’hôpital), la croix de la Légion d’honneur. »

Le capitaine Camus ne survit que peu de temps à ces honneurs certes amplement justifiés. Il nous reste à voir ce qu’il est advenu des hommes dont les noms ont été évoqués dans cette brève présentation de leur engagement à Launois.

Le capitaine Etienne Marmier, devenu chef de bataillon, passe au 3e R.I. sur décision du 12 septembre 1918. Mortellement blessé, il succombe le 24 septembre 1918 dans l’Aisne, titulaire de 4 citations : 1 à l’ordre de la division, 3 à l’ordre de l’armée.

Le sous-lieutenant Pierre Gros devient lieutenant en 1916, puis capitaine en 1917 et passe au 152e R.I., régiment au sein duquel il finit la guerre. Il meurt le 16 janvier 1959.

L’adjudant Léon Robert Pierre Battard passe dans l’aviation en janvier 1916. Sa guerre s’achève sur 2 blessures, 2 citations à l’ordre de la division, 2 citations à l’ordre de l’armée, et la Médaille militaire obtenue en 1915. Il meurt le 27 décembre 1974.

Le lieutenant Aloïse Fischer est promu capitaine en 1916 et meurt le 13 septembre de cette même année dans la Somme, dans les rangs du 21e B.C.P., avec 1 citation à l’ordre de l’armée et en tant que chevalier de la Légion d’honneur.

Le lieutenant Marie Joseph Etienne Stodolkiewicz, devenu capitaine, est tué dans la Somme alors qu’il sert au 8e B.C.P., le 26 septembre 1916.

Le lieutenant Antoine Clément Alexandre Mésoniat gravit peu à peu les échelons pour devenir chef de bataillon de territoriale en 1919, avec des états de services particulièrement impressionnants : 2 blessures, 1 citation à l’ordre du bataillon, 5 citations à l’ordre de l’armée, il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1918 et reçoit la Military Cross britannique.

L’adjudant-chef François Hippolyte Bullat se distingue lui aussi tout spécialement : blessé 2 fois, il obtient 1 citation à l’ordre du régiment, 2 citations à l’ordre du corps d’armée, 2 citations à l’ordre de l’armée, et est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1920.

L’adjudant Marie Joseph Louis Guillaume de Moré-Pontgibaud finit la guerre avec 1 blessure, 1 citation à l’ordre du groupe cycliste, et la Médaille militaire, obtenue en 1919.

Le sergent Eugène Meyrieux, blessé le 24 juillet 1915 et évacué à Mazamet, devient sous-lieutenant en 1916, et lieutenant en 1918. Il participe à l’occupation en Rhénanie et en Haute-Silésie. Blessé 2 fois, il a obtenu 2 citations à l’ordre de la division, 1 citation à l’ordre de l’armée, et est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1925.

Ce n’est là qu’un bien bref aperçu de ce que ces hommes ont subi, ne serait-ce que durant quelques heures – mais quelles heures ! – au Ban-de-Sapt. Une fulgurance dans ce qu’a été la guerre, entre autres sur ce champ de bataille, sur lequel tant de vies ont été brisées. Les chasseurs cyclistes y sont rarement associés, sans doute en raison du peu de temps qu’ils y ont passé. Certes, leur unité n’y a pas connu la somme des combats livrés par les 23e et 133e R.I., pour ne citer que les deux principales à avoir grandement marqué l’année 1915 de leur empreinte en ces lieux. Le temps passé au feu serait-il alors l’unique mètre-étalon de la souffrance du combattant ? Pour pouvoir en juger, voire seulement en débattre, encore faudrait-il en avoir fait l’expérience. Ayons l’humilité de nous contenter d’avoir essayé de mettre ces hommes en lumière. Si cela permet au 6e G.C. de perdurer dans la mémoire des terribles heures du Ban-de-Sapt, la tâche n’aura pas été inutile.