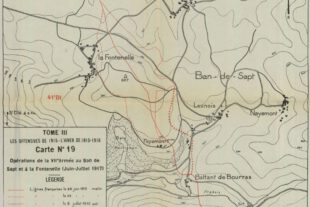

Il y a 110 ans, le 15 juin 1915, le 1er bataillon enlevait en 10 minutes la position réputée imprenable de la cote 830, ouvrant la voie vers la prise de Metzeral. A la suite de cet exploit, le général de Maud’huy décorait de sa propre croix de guerre le commandant Barberot le lendemain. La publication récente des combats du 5e BCP dans la revue Le Cor de Chasse illustrait le parcours de son chef avec cette médaille, agrafée d’une palme de bronze. Mais quelle aurait dû être cette croix de guerre telle que donnée finalement à sa veuve ? La médaille ayant disparu et non mentionnée explicitement dans son dossier militaire, je l’ai créé ce qui a aussi soulevé quelques questions. L’occasion aussi d’étudier les croix de guerre du capitaine Cornet-Auquier, du général Henry Martin, du sergent sapeur Marcel Gerber et enfin de Louis Chevrier de Corcelles.

Genèse de la croix de guerre

La création

Le besoin de décerner une décoration spécifique pour les combattants qui s’étaient distingués par leur vaillance s’est fait sentir très rapidement, dès le début du conflit. Le projet donne lieu à d’âpres débats et propositions mais il faut attendre le début de 1915 pour que le projet prenne forme.

Le 4 février 1915, le député Émile Driant soutien la proposition suivante :

Créons un ordre récompensant la valeur militaire, mais en lui donnant un nom bref qui sonne clairement et qui, à lui seul, exclut la faveur de l’ancienneté. On l’appellera la croix de guerre, ce sera une croix de bronze clair, à quatre branches, surmontée d’une couronne de lauriers, et suspendue à un ruban vert uni, le vert de la médaille de 1870-1871, débarrassé des rayures noires qui symbolisaient le deuil de l’autre siècle.

Un modèle proposé par la célèbre maison Artus Bertrand est retenu. Le ruban ajoute à la couleur verte des traits rouges symbolisant le sang versé.

La loi du 2 avril 1915, promulguée le 8 avril, précise qu’elle est conférée de plein droit aux militaires des armées de terre et de mer, français ou étrangers, qui ont obtenu, pour fait de guerre pendant la durée des opérations contre l’Allemagne et ses alliés une citation, qu’elle soit à l’ordre d’une armée, d’un corps d’armée, d’une division, d’une brigade ou d’un régiment. Elle l’est aussi aux personnes recevant la Médaille militaire ou la Légion d’honneur pour des motifs similaires à une citation. Enfin, elle peut être décernée à des personnes, des unités, des lieux, mais on voit aussi des organisations voire des animaux recevoir la décoration.

Le dos de la médaille va porter la période des opérations. De fait, les premières médailles seront avec les années 1914-1915 au dos, mais comme le conflit se prolonge, on retrouve ensuite des croix de guerre 1914-1916, 1914-1917 et enfin 1914-1918.

Comprendre les agrafes

Attribuée sur la base de citations, la croix de guerre porte toujours des agrafes qui les symbolisent. Le combattant qui reçoit plusieurs citations ajoute alors de nouvelles agrafes sur son ruban. Le système est le suivant :

Étoiles

- Citation à l’ordre du régiment : bronze

- Citation à l’ordre de la brigade : bronze (même que pour le régiment)

- Citation à l’ordre de la division : argent

- Citation à l’ordre du corps d’armée : vermeil

Palme

- Citation à l’ordre de l’armée : bronze

- 5 citations à l’ordre de l’armée : argent

On peut donc trouver des croix de guerre dont le ruban dépasse les 10 cm, tellement le combattant a été cité. Celle de l’as français René Fonck (originaire de Saulcy-sur-Meurthe, sur la route entre Saint-Dié et Plainfaing) est présentée ci-dessous.

Impact de la croix de guerre 14-18

La perception par les combattants des citations qu’ils reçoivent fait l’objet de débats. Il est souvent de bon ton de minimiser ces distinctions, et il est vrai qu’on y voit souvent du favoritisme ou des injustices. Ce point est très bien étudié dans l’ouvrage d’Emmanuel Saint-Fuscien, A vos ordres ?: La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande Guerre. Un insigne plus apprécié des poilus serait plutôt le chevron, symbolisant le nombre d’années au front. Introduits en avril 1916 soit un an après la croix de guerre, les chevrons fonctionnent comme suit : 1 an de présence au front pour le 1er chevron, 6 mois pour les suivants. De ce fait, les hommes présents au front depuis le début de la guerre ont droit à 2 chevrons dès leur création.

La croix de guerre de 14-18 est aussi à l’origine d’autres décorations : la croix de guerre 39-45, la croix des théâtres d’opérations exterieurs et enfin la croix de la valeur militaire. Cette vidéo du ministère de la défense retrace cette filiation.

La Croix virtuelle du commandant

Le commandant Barberot reçoit la croix de guerre juste après la victoire de la cote 830, le 16 juin 1915. Le général de Maud’huy lui donne la sienne. On ne sait s’il la donne en personne, ou lui fait envoyer. Le Journal des Marches et Opérations du 133e RI ne donne aucune précision mais on trouve dans l’historique du 133e RI ce passage :

Le général de Maud’huy, commandant la VIIe armée, avait été tellement enthousiasmé par les exploits du 133e que, le 16 juin, il avait détaché sa propre croix de guerre, pour en décorer, sur le champ même de la bataille, le commandant Barberot.

Charles Barberot quant à lui écrit le 7 juillet 1915 à ses parents :

Mon bataillon exultait, les chasseurs furent suffoqués, des biffins… enlever le 830 ; le général de Maud’huy m’envoyait sa propre croix de guerre, que je porte actuellement, le 133e était cité à l’ordre de l’armée et j’obtenais pour mon bataillon 7 citations à l’armée et 3 médailles militaires.

L’attribution par Maud’huy signifie qu’il est cité à l’ordre de l’armée (prérogative des généraux) pour l’exploit qu’il vient de réaliser avec le bataillon ce 15 juin 1915. Pourtant, la citation est officiellement publiée plus tard, le 9 juillet 1915 et au Journal Officiel le 31 août, ce qui indique un décalage entre le moment de l’attribution et le processus administratif :

Officier supérieur de la plus haute valeur morale et militaire, d’une bravoure allant jusqu’à la témérité, d’une énergie communicative. Le 15 juin 1915, a brillamment enlevé à la baïonnette avec son bataillon une position ennemie formidablement organisée contre laquelle de nombreuses attaques s’étaient déjà brisées.

D’autre part, cette croix n’a-t-elle qu’une palme de bronze, ou porte-t-elle aussi la citation que le commandant a reçu le 23 octobre 1914 à l’ordre de la division ? Celle-ci est la suivante :

… pour avoir, par le développement judicieux et méthodique de ses travaux et organisation, réussi à faire ramener dans les lignes françaises un canon allemand et un avant-train français qui se trouvaient depuis quelques jours sous le feu des tranchées allemandes.

Cette citation à l’ordre de la division, soit une agrafe d’étoile d’argent, est donnée avant la création de la croix en avril 1915. Mais cette dernière est de plein droit pour toute citation ayant été reçue avant depuis le début de la campagne contre l’Allemagne. Le commandant aurait-il pu la porter dès le mois d’avril ? Possible, mais ce n’est pas le cas dans la réalité et il la reçoit réellement le 16 juin 1915. La création de la croix en avril 1915 ne semble pas entraîner une sorte de « régularisation » douce ou de cérémonie rétro-active.

Reste une simple question : la croix que Barberot reçoit à Metzeral porte-t-elle en plus de la palme en bronze, l’agrafe d’étoile d’argent ou est-elle décernée avec la simple palme ? Il aurait fallu avoir une photo de la remise, qui n’a pas été trouvée à ce jour. Néanmoins, une recherche concernant le général de Maud’huy au Journal Officiel et dans son dossier de la Légion d’honneur montre qu’il a reçu une citation à l’ordre de l’armée le 13 septembre 1914, mais aucune trouvée jusqu’au 16 juin 1915. On peut donc penser que cette médaille que reçoit le commandant n’a que la palme de bronze. Remarquons enfin que le général de Maud’huy porte la croix de guerre avec une seule citation datant d’avant avril 1915, ce qui laisse penser que certains officiers portent bien cette décoration de manière rétro-active.

Enfin, sa troisième citation, à l’ordre de l’armée, est faite à titre posthume le 8 septembre 1915, publiée au Journal Officiel le 19 octobre 1915 :

Officier supérieur d’exceptionnelle valeur, inspirant à ses subordonnés la confiance la plus absolue ; a été tué à la tête de son bataillon après avoir enlevé une position ennemie formidablement organisée, position dont il avait préparé l’attaque avec une remarquable intelligence des choses de la guerre.

Le combattant étant décédé, la famille pouvait-elle alors récupérer la décoration et ajouter l’agrafe ultime ?

Il aurait été précieux finalement de connaître celle que son épouse Alice devait probablement conserver, et qui a disparu.

Quant à la Légion d’honneur qu’il reçoit en décembre, elle n’aurait probablement pas donné la possibilité d’une autre palme. Barberot était sur le tableau d’attribution avant la guerre, et il reçoit la croix de la Légion d’honneur sans que cela soit en lien avec une véritable action d’éclat.

D’autres croix de guerre

Capitaine André Cornet-Auquier

Lors de la victoire de Metzeral, d’autres combattants sont cités, dont l’un est le capitaine Cornet-Auquier. C’est Barberot lui-même qui lui remet sa croix de guerre le 21 juin 1915, avec la citation à l’ordre de l’armée suivante qui sera publiée le 31 août 1915 au Journal Officiel :

CORNET (Hector-André-Marie), capitaine au 133e rég. d’infanterie : fait preuve sans cesse des plus belles qualités militaires et a communiqué à sa compagnie l’énergie dont il est animé : le 15 juin, a brillamment enlevé sa compagnie à l’attaque et s’est emparé de trois lignes de tranchées ennemies formidablement organisées.

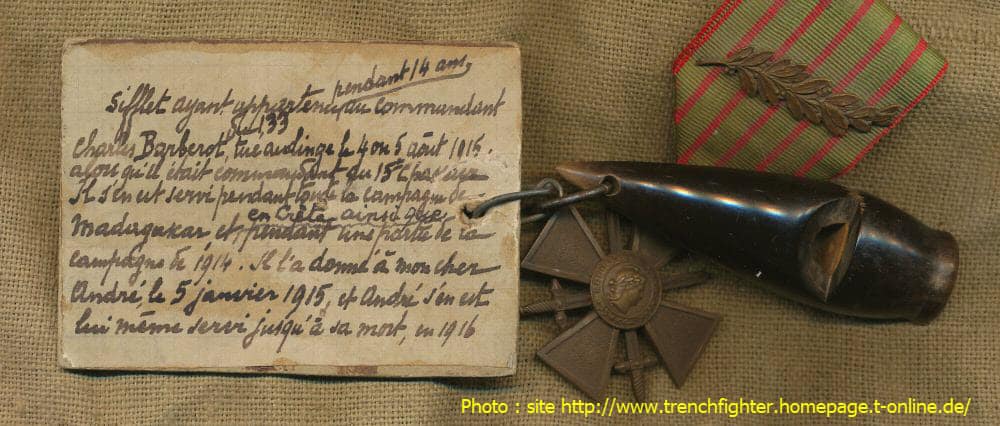

Celle ci apparaît aujourd’hui sur un site anglais, avec les autres objets du capitaine, notamment le sifflet que Barberot lui avait donné.

Le capitaine Cornet-Auquier se voit ensuite décerner la Légion d’honneur que lui remet Joffre en personne, après la reprise de la Fontenelle le 8 juillet 1915. Cette décoration qui est remis dans des conditions similaires à une citation, aurait pu lui permettre d’ajouter une deuxième palme à sa croix.

Général Henry Martin

La croix de guerre d’Henry Martin, officier formé par Charles Barberot et brillant général de la seconde guerre mondiale, est exposée maintenant dans une vitrine du musée de la Légion d’honneur. Le général est cité huit fois pendant la Grande Guerre, dont quatre fois à l’ordre de l’armée. On voit pourtant cinq palmes. La cinquième correspond probablement à la Légion d’honneur qu’il reçoit pendant le conflit. On reconnaît à droite la croix de guerre 39-45 et la croix des théâtres d’opérations extérieures.

La croix de Marcel Gerber

Marcel Gerber, passe quatre années sous les drapeaux, dans le génie. Il participe notamment à la guerre des mines à la Fontenelle. Sur la photo ci-dessous du sergent sapeur Marcel Gerber, on voit la présence de sa croix de guerre à la fin du conflit, sous forme de barrette. Elle comporte quatre étoiles en agrafe, correspondant aux quatre citations reçues, toutes à l’ordre de la division (étoile d’argent) : le 26 août 1916, le 1er octobre 1916, le 25 mars 1918 et le 22 septembre 1918.

Marcel Gerber porte aussi la fourragère, qui représente la croix de guerre attribuée pour une citation à l’ordre de l’armée du général Pétain le 9 mai 1918.

Louis Chevrier de Corcelles

Sur le dessin ci-dessous, Louis Chevrier de Corcelles arbore sur sa poitrine à droite la croix de guerre, avec deux palmes et une étoile d’argent. L’étoile d’argent est la citation qu’il reçoit à l’ordre de la division le 5 juillet 1915 pour son action sur la cote 830 à Metzeral le 15 juin. Pour cette action, il avait demandé la Médaille militaire mais il la reçoit le 15 juillet 1915 avec une citation des mains du général Joffre pour son action lors de la reprise de la Fontenelle le 8 juillet. Cette médaille lui confère le droit de porter une palme de bronze sur la croix de guerre. Mais la deuxième palme soulève des questions. En effet, il n’est cité qu’une seconde fois à l’ordre de l’armée, à titre posthume. Le dessin a donc probablement été réalisé après son décès et on a décidé d’y adjoindre la palme de cette citation.

La publication récente des combats du 5e BCP dans la revue Le Cor de Chasse me rapelle qu’il y a 110 ans le 21 Juin exactement décédait le Chasseur Clément RECEVEUR dans les combats de l’Hilsenfirst. Les symboles honorifiques comme la Croix de Guerre remis aux combattants pour fait de guerre remarquables, aurait été également reçu avec grand honneur par les familles des soldats « Mort pour la France « . Pour ces milliers de soldts héros mort au combat.

Bonjour Jean-François,

Vous avez raison. Beaucoup de « Morts pour la France » ont reçu après la guerre une citation à l’orde du régiment, qui leur conférait une croix de guerre posthume. Par exemple, le caporal claire Janéaz? J’ai encore regardé pour le chasseur Clément Receveur. Sa fiche matricule n’en indique pas, et la recherche sur Gallica non plus (mais ce n’est pas toujours simple de trouver ces citations).

A ma façon, j’essaie de rendre hommage à leur mémoire avec ce blog (https://charlesbarberot.fr/chasseur-clement-receveur/). D’ailleurs, dans la réédition de la biographie de Charles Barberot qui va être publiée dans les prochaines semaines, j’ai ajouté en addendum 24 biographies publiées sur ce blog dont celle de votre parent.

Dans l’Est Républicain de ce 15 juin, édition de Besançon, un rare anniversaire de décès (110 ans d’écart) est dans les avis, en l’honneur du sergent Léon Raguez du 15e BCP, tué au combat de Winterhagel, le 14 juin 1915.

Cela m’a rappelé les frères Zorn, de Besançon, tués aussi le même jour. Je métais contenté de citer

https://aetdebesancon.home.blog/2015/06/14/une-tragique-destinee-familiale-celle-des-freres-zorn-de-besancon/

Merci Bernard pour ce rappel sur ces trois soldats, tués non loin de la cote 830, sur l’autre objectif qu’était Sondernach.