C’est au cri de « Dayet ! Dayet ! » que les bataillons du 133e RI passent à l’assaut à La Fontenelle le 8 juillet 1915 et reprennent la position enlevée par les Allemands le 22 juin précédent. Ce cri de ralliement témoigne de l’attachement de l’ensemble du régiment à son chef de corps, le lieutenant-colonel Dayet, tombé lors de l’attaque désastreuse du 27 janvier 1915 sur la cote 627. Dayet y choisit la mort, lui qui s’était opposé à cette opération décidée par le général Bulot.

Ses hommes vont financer une sépulture spécifique pour leur chef, située à l’endroit de ce qui deviendra le carré militaire de Saint-Jean d’Ormont. Malheureusement, avec le temps, sa tombe s’est dégradée, sans que l’on trouve de solution. L’horizon s’éclaircit pourtant 110 ans après : Souvenir Français, Amicale du 133e RI et d’autres acteurs s’activent pour sa restauration.

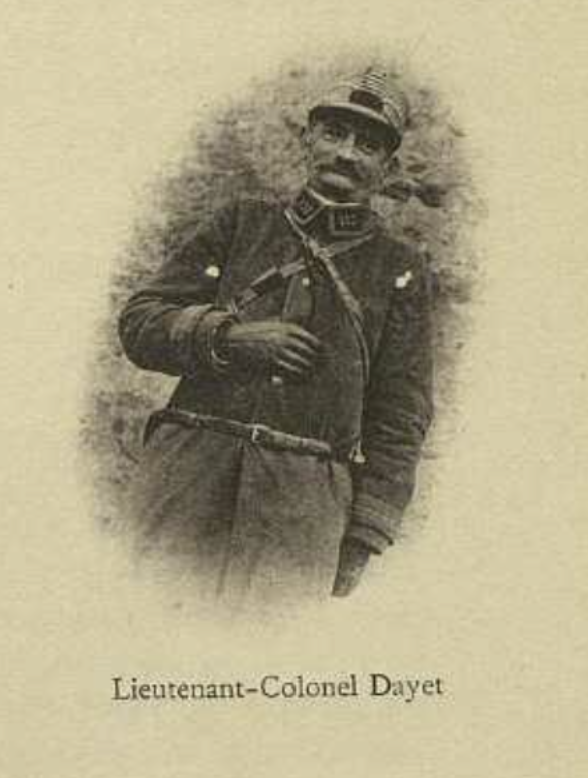

Dans ce premier volet consacré au lieutenant-colonel Dayet, revenons sur le parcours de cette grande figure de La Fontenelle.

Le parcours du lieutenant-colonel Dayet

Origines familiales

Emmanuel Paul Amédée Louis Alexandre Dayet naît 21 janvier 1860 au 20 rue Lafayette, à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Son père, Basile Dayet (1808 – 1865), y exerce le métier d’avoué. Sa mère, Sylvie Prétet (1830-1865) est elle aussi d’origine jurassienne. Outre Emmanuel, la famille compte cinq autres enfants :

- Marie Geneviève Dayet (1854-1878), qui devient religieuse chez les filles de Marie.

- « Joseph » Marie Dayet (1856-1907), qui devient banquier et décède au Japon.

- Louise Alexandrine Dayet (1859-1859), qui décède quelques jours après sa naissance

- Marie « Julie » Dayet (1861-1952), qui épouse Paul Trésoret et aura deux enfants.

- André Joseph Antoine Dayet (1865-1939), qui devient administrateur des domaines, se marie et a deux fils. L’un d’eux, Maurice Ernest Alexandre Dayet (1889-1973), parfois appelé le baron Dayet, est diplomate et rejoint la France Libre en 1941.

A cinq ans, le jeune Emmanuel perd ses deux parents à un mois d’intervalle, alors que sa mère venait d’accoucher de son dernier enfant deux mois plus tôt. Il est probablement élevé par l’un de ses oncles ou tantes.

Saint-Cyrien

Elève brillant, il intègre Saint-Cyr en 1878 et sort en 1880 très bien classé (34e sur un total de 352 élèves), au sein de la promotion « Les Zoulous », ainsi nommé en souvenir du jeune prince Napoléon IV, tué par les Zoulous le 1er juin 1879 en Afrique où ce dernier servait dans l’armée anglaise. Emmanuel Dayet rejoint le 27e régiment d’infanterie à Dijon comme sous-lieutenant, où il passe lieutenant le 18 mars 1885 puis capitaine le 2 octobre 1891.

Le 12 juillet 1886, il épouse Berthe Sophie Désirée Duboz (1865-1948), originaire elle aussi du Jura. Le couple aura 10 enfants, dont 6 atteignent l’âge adulte :

- Geneviève Dayet 1887-1887, décédée à la naissance

- Henry Marie André Dayet 1888-1950, officier de marine puis industriel

- Marie « Geneviève » Dayet 1890-1895, décédée à 5 ans

- « Georges » Bernard Marie Dayet 1893-1945, officier au 133e RI pendant la Grande Guerre (dans le régiment de son père), mutilé de guerre, industriel, résistant, mort en déportation.

- Marie « Robert » Dayet 1895-1916, mort pour la France à Verdun

- Marguerite Marie Dayet 1897-1990

- Pierre Marie Joseph Dayet 1899-1990, administrateur de sociétés

- Raymond Dayet 1901-1902, décédé à 1 an

- Gérard Dayet 1901-1902, décédé à 1 an

- Marie « Gabriel » Dayet 1905-1945, négociant en soieries à Lyon.

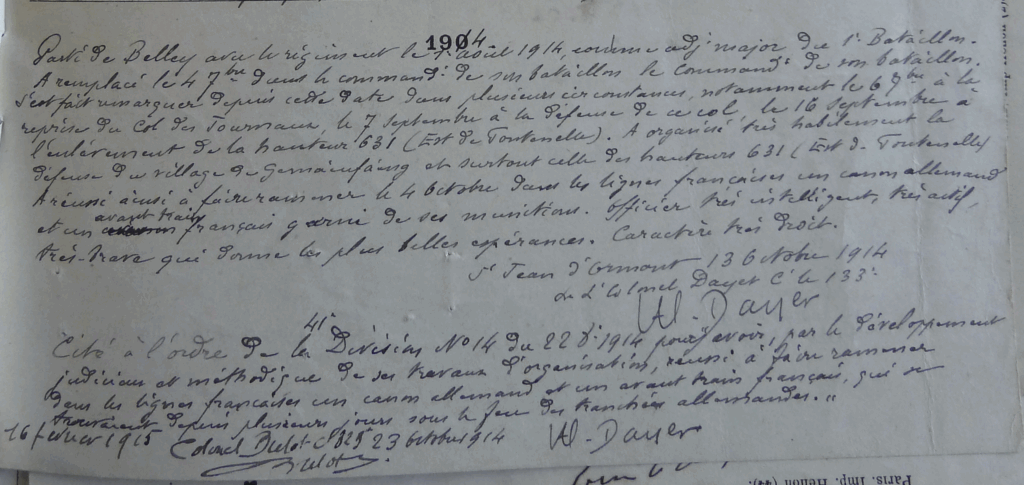

En 1902, Emmanuel Dayet est nommé chevalier de la Légion d’Honneur. Il passe ensuite chef de bataillon au 134e RI à Macon où il sert en juin 1909 puis retourne au 27e RI. En août 1914, à la déclaration de guerre, il est lieutenant-colonel et officier en second du 23e RI, stationné à Bourg-en-Bresse, et considéré comme le régiment « frère » du 133e RI.

La campagne d’août 1914

Le lieutenant-colonel Dayet va participer avec l’ensemble du 23e RI à la campagne d’Alsace. Cette dernière fait partie de la 82e Brigade, 41e Division d’Infanterie, 7e Corps d’Armée et rejoint la frontière début août 1914. Elle participe aux deux offensives d’Alsace, jusqu’à Mulhouse, et subit comme le 133e RI de lourdes pertes. Les défaites au Nord de la France amènent le haut commandant à ordonner le retrait sur les cols des Vosges à partir du 25 août. Le 23e RI qui cantonne dans la vallée de la Fecht, en aval de Munster, se replie par étapes et atteint Gerardmer le 29 août en passant par le col de la Schlucht.

La bataille des cols

Dès le 30 août, le régiment est engagé dans la bataille de Saint-Dié et occupe une ligne Saulcy, Entre-Deux-Eaux et La Truche. Il perd son chef, le lieutenant-colonel Hérouart, sanctionné pour insuffisance par le général Dubail car il avait décidé de se replier de sa propre initiative. Ordre est donné de reprendre les positions mais c’est un échec. Joseph Saint-Pierre, le 31 août 1914, décrit ces combats et mentionne pour la première fois le lieutenant-colonel Dayet :

Le régiment traverse de nouveau la plaine pour attaquer la Planchette, appuyé à gauche par le 133e. Le capitaine Maire blessé, Bergé, blessé, revient… Les blessés sont très nombreux. Le colonel Dayet se promène debout sous les balles, mais ne reste jamais immobile. C’est au moment où il lui parlait que le cap. Maire a été blessé …

L’attaque reprend le lendemain et au prix de lourds sacrifices, le régiment parvient à s’installer au col de Mandray le 5 septembre. Mais le 133e RI ne parvient pas aux mêmes résultats et échoue à plusieurs reprises devant la Tête de Béhouille. Le 4 septembre au matin, le régiment est pris sous un puissant bombardement allemand, son chef, le colonel Dutreuil, est blessé, et le 1er bataillon subit de lourdes pertes. Les survivants se replient en désordre.

C’est dans ces circonstances que le lieutenant-colonel Dayet est promu à la tête du 133e RI en remplacement de Dutreuil. Il rejoint aussitôt son régiment alors qu’au même moment, le capitaine Barberot, qui a été nommé à la tête du 1er bataillon, a dû ordonner le repli dans la nuit du 5 septembre pour ne pas être anéanti.

La prise de commandant du 133e RI

Dès le 6 septembre, lendemain de sa prise de commandement, Dayet reçoit l’ordre de reprendre à tout prix les positions abandonnées la veille. Avec le capitaine Barberot qui a repris en main les restes de son bataillon et les survivants du 3e qui vient d’être anéanti, il organise l’attaque et va s’illustrer par son courage en premières lignes. L’historique du 133e RI décrit ainsi l’assaut :

On partit à 15 heures 20. Les 1er et 3e bataillons se mirent en marche, précédés par deux compagnies s’avançant en colonnes d’escouades, à 50 mètres d’intervalle ; les autres compagnies suivaient dans le même ordre. On aborda la pente et l’ennemi nous laissa monter à bonne portée, sans tirer un coup de fusil. Mais, quand nous fûmes au tiers, ses mitrailleuses commencèrent à faucher. Par bonheur, à cet instant, deux 65, qui à la faveur d’un mouvement de terrain avaient réussi à se glisser jusqu’à 1.000 mètres du repaire de l’ennemi, commencèrent leur tir. Les murs des maisons furent éventrés. Affolés, les Allemands s’en échappèrent. Les 75 ouvrirent le feu à leur tour, avec une rapidité jusque-là inconnue de nos soldats. Un vrai ouragan de fer et de feu s’abattit sur le col. Les Allemands, broyés par cette avalanche, résistaient avec moins de vigueur. Presque sans pertes, le régiment, dont les escouades s’alignaient sur les pentes, posées en bandes régulières jusqu’au fond de la vallée, avait gagné les abords du col qu’un dernier rayon de soleil illuminait. Le lieutenant-colonel Dayet, parti, un fusil sur l’épaule, à l’attaque avec le 1er bataillon, était maintenant en tête avec la première ligne de tirailleurs. Seul, une simple canne à la main, le capitaine Barberot marchait calme, au milieu des balles dont il semblait voir les arrivées. Le mouvement fut arrêté aux maisons dont les Allemands avaient si vite décampé, et nos soldats firent honneur au repas qu’ils avaient préparé et que nos 65 ne leur avaient pas laissé le temps d’absorber.

Les deux jours suivants, le lieutenant-colonel Dayet s’accroche aux positions conquises et dirige personnellement les opérations. Son attitude donne confiance et respect à ses hommes, comme le raconte l’historique du régiment :

Le colonel avait pris un fusil et interdit de tirer sans son ordre, afin de ne pas gaspiller les munitions. Nuit angoissante pour ceux qui tenaient là en pleine obscurité, bien éclaircis comme nombre, ne sachant si l’ennemi ne les avait pas complètement tournés en descendant sur Plainfaing. La seule chose qui les rassurait c’était la présence du colonel, du chef résolu et calme, dont l’exemple personnel empêchait de faiblir.

Finalement, les Allemands battent en retraite et la bataille des cols est gagnée. Le régiment – ou ce qu’il en reste – est dirigé dès le 14 septembre vers le secteur du Ban-de-Sapt, à la poursuite de l’ennemi.

La Fontenelle

Dès le 14 septembre, Dayet se trouve avec le 1er bataillon de Barberot à St Jean d’Ormont et au niveau de La Fontenelle. Le contact avec les Allemands reste incertain, et il arrive que des patrouilles s’égarent dans les lignes ennemies, comme le raconte encore l’historique du 133e :

Une patrouille ennemie, passant par le ravi de Frabois, vint même se perdre à Saint-Jean-d’Ormont sans avoir été arrêtée. Ce furent le commandant Barberot et le colonel Dayet, causant à l’intérieur du village, qui l’aperçurent. Les Boches effarés jetèrent leurs fusils et se rendirent à la première sommation du commandant Barberot.

Le 16 septembre, le sommet de la cote 627 qui domine le secteur, est pris par bataillon Barberot qui ne parvient pas toutefois à déloger les Allemands sur le flanc. Le bataillon est aussitôt redéployé pour déloger les Allemands du hameau de Gemainfaing le 18 septembre 1914. L’historique du 133e RI précise :

Le lieutenant-colonel Dayet, en personne, voulant entraîner sa troupe, par son exemple, alla reconnaître Gemainfaing. Le village avait été évacué par les Boches qui y avaient même abandonné une quarantaine de blessés.

Commencent alors les premiers creusements de tranchées. Barberot organise astucieusement par son expérience à Madagascar et son goût de l’innovation les positions françaises. Dayet s’appuie sur cet officier pour insuffler aux deux autres bataillons le même élan. L’historique du 133e RI précise ainsi :

Soutenu par le colonel Dayet, le commandant Barberot , à partir du 20 septembre 1914, organisa méthodiquement le village de Gemainfaing, avec flanquements, réseaux bas de fils de fer, tranchées face en arrière et réduit fermé à contre-pente.

Un travail similaire est ensuite entrepris au niveau de la cote 627. Tout cela fait du 133e RI en peu de temps le « régiment sapeur ». Les positions françaises de tout le secteur deviennent une référence.

Le lieutenant-colonel Dayet parvient à instaurer une véritable dynamique collective, fédérant aussi bien les officiers que les simples soldats. L’historique précise :

Le colonel Dayet, qui encourageait les visites de bataillon à bataillon, sut créer entre eux une saine émulation et tout le régiment se mit avec acharnement au travail de tranchée. Moulin-Frabois, Gemainfaing, le Spitzemberg, puis les bois d’Hermanpère furent successivement organisés.

Symbole de l’attachement profond que lui vouent ses hommes, il hérite du surnom affectueux de « poisson volant », clin d’œil à ses moustaches audacieusement relevées qui semblent défier la gravité autant que l’adversité.

Durant les derniers mois de l’année 1914, le régiment, meurtri par les combats initiaux, voit affluer de nouveaux renforts destinés à combler les pertes et à consolider les lignes. Sous l’impulsion résolue du lieutenant-colonel Dayet, les positions françaises se renforcent progressivement, tandis que le secteur confié au régiment s’étend désormais jusqu’au Spitzemberg et à l’Ormont. Là, le bataillon Barberot prend possession des anciennes lignes du 152e RI, assurant les relèves en alternance avec le 23e RI. La longue présence de Dayet au 23e RI favorise une entente naturelle entre les deux unités, facilitée par son autorité calme et respectée, alors qu’il se voit confier le commandement de l’ensemble du secteur.

Avec le commandant Barberot s’instaure une relation de confiance mutuelle, qui n’est pas explicite mais se retrouve dans le ton de ses courriers sur cette période. Lorsque Dayet sera tué, il décrira d’ailleurs à ses parents un portrait en quelques mots :

Notre Lt Colonel, brave soldat, intelligent et chef remarquable que nous adorions tous…

Il est à noter que par la suite, aucun courrier ne laisse transparaître la même proximité avec son successeur, Baudrand. Cela peut se comprendre, les deux hommes ayant été au même niveau hiérarchique et le second promu comme son chef. Je l’avais d’ailleurs noté comme le n°4 dans la liste des 10 points qui cherchaient toujours une réponse.

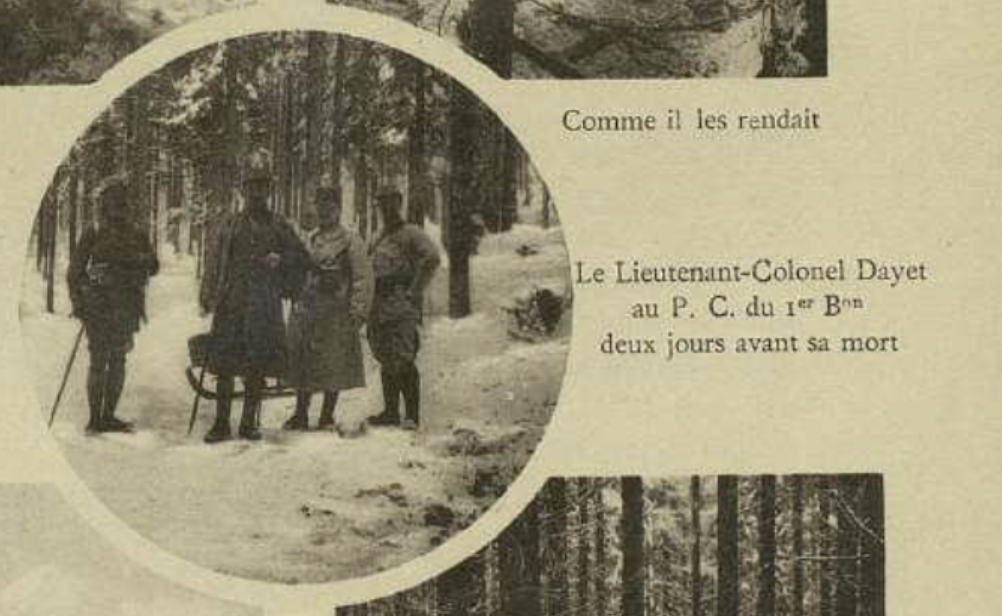

L’attaque du 27 janvier 1915 et la mort de Dayet

Le 27 janvier 1915, l’état-major français, sous l’impulsion du général de la 41e division, lance une opération sur la cote 627 avec l’intention de reprendre l’initiative dans un secteur jugé stratégique. L’attaque, confiée au général Bulot, vise à renforcer l’esprit offensif de l’armée, à devancer une attaque allemande supposée, et à marquer symboliquement l’anniversaire de Guillaume II. Mais cette volonté se heurte à une réalité tactique ignorée ou volontairement négligée. Le lieutenant-colonel Dayet, commandant le 133e RI, conteste l’opération, qu’il juge vouée à l’échec, probablement sur la base d’une évaluation faite par Barberot. Il est contraint d’obéir, après que son courage a été mis en doute par Bulot, dans un procédé psychologique douteux. Le médecin Joseph Saint-Pierre écrit ainsi :

Denipaire où nous arrivons à la nuit. Nous devons attaquer à La Fontenelle demain. Je tiens du Ct R. les détails suivants : le général de division a réuni ses trois généraux de brigade, et leur a dit : « On me demande s’il y aurait un coup de main à exécuter dans la région. L’un de vous a-t-il quelque chose à me proposer ? Le général de Rémur répond non, le général … également. Le général Bulot commandant notre 82e brigade répond : « J’ai votre affaire ». Le colonel Dayet a essayé de s’opposer à cela, disant la chose impossible. On lui a répondu en mettant son courage en doute, paraît-il. Très piqué, il a décidé de conduire lui-même l’attaque du 23e.

La préparation d’artillerie qui début le 27 janvier 1915, trop courte et mal calibrée, laisse les tranchées allemandes intactes, protégées par des blindages de rails. La 1ère vague française qui s’élance est fauchée à quelques mètres des lignes ennemies. Alors que le commandant Roulet suggère de ne pas lancer la deuxième vague, Dayet, fidèle à ses convictions et à ses hommes, décide de sortir de la tranchée et d’avancer vers les lignes ennemies. Il tombe un peu plus loin sous les balles. Joseph Saint-Pierre raconte :

L’attaque a échoué … L’échec est confirmé … Le commandant Roullet, devant cet insuccès, juge inutile et inhumain d’envoyer une 2e vague à la mort certaine. Il ordonne donc au capitaine Blanchet de rester dans la tranchée. Le colonel Dayet veut avancer seul … Le commandant Roullet et le capitaine Blanchet le retiennent par son manteau … C’est inutile …Il donne au Ct Roullet ses souvenirs de famille et objets personnels … Puis il franchit le parapet et sort. Il marche tout droit, et danseur des soirées de Lons-le-Saunier, la tête toute en rouge … je ne le reconnais pas … il n’avait que des égratignures, mais de tous les côtés, et riait quand même !

Ce « suicide pour l’honneur », comme l’écrit Yann Prouillet, scelle l’échec d’une opération mal pensée, imposée par un commandement plus soucieux de symbole que de stratégie. Peut-on vraiment parler de suicide ? Il serait plus exact de dire qu’il souhaitait trouver la mort mais qu’il ne se la donne pas, un peu comme Napoléon III lors de la bataille de Sedan (qui s’exposa mais ne fut pas tué).

Récupérer Dayet

Après l’assaut, le corps du lieutenant-colonel Dayet est bien visible. Le capitaine Dupuy écrit ainsi :

Parmi les capotes bleu horizon, on le distingue nettement, grâce à sa culotte rouge, ses houseaux et son manteau en drap foncé…

Le 28 janvier, un groupe d’officiers du 23e RI, sous l’impulsion de Joseph Saint-Pierre, décide de récupérer le corps du lieutenant-colonel Dayet. Saint-Pierre écrit :

Je remonte à la 627 avec le Ct Roulet. Nous regardons le colonel Dayet étendu au milieu de nos hommes. On voit le sang sur la neige … Le bombardement continue… quelques blessés. Je m’étonne qu’on ne parle pas de relever le colonel Dayet. Son régiment n’y pense donc pas ? J’en parle à table avec Deloger et le capitaine Péron, puis avec le capitaine Doullet…

Allons, décidément, je demande au commandant, puis au colonel, l’autorisation de tenter la chose, le régiment devant être relevé. Je demande à rester avec un brancardier. On me l’accorde. Je vais prendre mes dispositions.

Quatre tentatives sont alors faites pour récupérer le corps, les 29, 30, 31 janvier et enfin avec succès, le 1 février 1915, grâce au soldat Seurre du 133e RI. Le récit de ces actions peut être retrouvée dans l’article consacrée au soldat Seurre.

Les obsèques

Après l’exploit du soldat Seurre le soir du 1er octobre, le corps du lieutenant-colonel Dayet est ramené derrière les lignes et veillé dans une grange toute la nuit du 2 février. Un soldat écrit :

Je reviens d’accomplir une heure de veille auprès du corps de notre colonel. Dans une grange que nous avons ornée de drapeaux et de branches de sapin, il repose sur un brancard et sa figure est éclairée par la lumière de deux bougies. Ses traits sont toujours énergiques et décidés, il est bien toujours le même que j’ai vu partir l’autre jour, le dernier de sa vie, son sabre d’une main, sa sacoche de l’autre, sans aucun galon, allant prendre une place qui n’était pas la sienne…

Le lendemain 3 février, des funérailles imposantes sont organisées pour rendre hommage au lieutenant-colonel Dayet. Le général Claret de la Touche, commandant la 41e division, est présent et félicite en personne l’équipe qui a réalisé l’exploit. Joseph Saint-Pierre écrit :

Funérailles imposantes à Saint-Jean d’Ormont. Nouvelles félicitations du Général Claret de la Touche devant les officiers des deux régiments … Je rentre à la Pêcherie.

L’ensemble des officiers est présent, et s’incline devant la fosse qui vient d’accueillir le cercueil, juste derrière l’église du village.

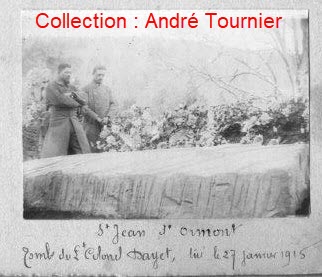

Officiers et soldats vont se cotiser afin d’offrir à leur chef, dans le cimetière militaire derrière l’église (toujours un carré militaire aujourd’hui) une pierre tombale travaillée, sur laquelle on verra les soldats se recueillir. Les conditions de réalisation et la date exacte restent à déterminer, mais elle est en place dès 1915.

La mort de Dayet n’est pas la fin de l’histoire. La mémoire de sa mort tragique va être précieusement conservée par ses hommes. Aujourd’hui, c’est à travers la préservation de sa sépulture qu’elle se poursuit.

La suite dans le prochain article : « Dayet ! Dayet ! (2/2) : défendre la mémoire« .