On parle souvent des combats du Linge, de leur violence, de leur coût humain. Mais on évoque rarement ce qui se passe en coulisses — là où les munitions et cartouches circulent, ou parfois… ne circulent pas. À travers les archives de la 31e section de munitions d’infanterie, Éric Mansuy nous entraîne dans les méandres d’un ravitaillement chaotique, ponctué d’incidents troublants, de décisions absurdes, et de moments où tout aurait pu basculer.

Merci à Éric de confier à mon blog cette nouvelle étude approfondie, qui aborde un angle méconnu des combats du Linge.

« Aux armées, il est d’une importance capitale de maintenir au complet l’approvisionnement en munitions. » (Le livre du gradé d’infanterie, novembre 1914)

Les pertes subies par les troupes françaises lors des combats du Linge, à l’été 1915, ont été terribles. Encore auraient-elles pu être aggravées par des faits troublants – qui ont bien peu attiré l’attention, et c’est peu dire – dont la relation laisse pantois, et permet de s’interroger sur les funestes circonstances qu’ils auraient pu avoir. Dans les arcanes des archives existent en effet des écrits dont le contenu est stupéfiant au regard de ce qu’il remet en question en termes de certitudes ou de croyances sur le déroulement des opérations et l’attitude de certains soldats. Car s’il est vital que le combattant soit suffisamment approvisionné en munitions sur le champ de bataille, ce qui s’est produit au Linge a failli en être un piètre et édifiant contre-exemple, comme nous allons le voir.

L’épineuse et cruciale question des munitions au combat

De la théorie

Deux ouvrages nous renseignent utilement sur les munitions en campagne : « Le livre du gradé d’infanterie » (ou plus précisément « Le livre du gradé d’infanterie : à l’usage des élèves caporaux, caporaux et sous-officiers de l’infanterie et du génie, contenant toutes les matières nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et conforme à tous les règlements parus jusqu’à ce jour ») et « Aide-mémoire de l’officier d’infanterie en campagne » du général Cousin.

« Le livre du gradé d’infanterie », dans son édition de novembre 1914, indique :

- Pour le ravitaillement en munitions :

« Aux armées, il est d’une importance capitale de maintenir au complet l’approvisionnement en munitions. Le commandement doit apporter la plus grande vigilance à faire assurer, en temps opportun, le remplacement des munitions consommées. […]

Dans une armée, les munitions sont réparties en trois échelons principaux :

a) Les munitions de la ligne de bataille, comprenant :

1° Les munitions portées par les hommes, les sections de mitrailleuses et les batteries ;

2° Les munitions transportées par le train de combat des corps de troupe ;

b) Les munitions du parc de corps d’armée, réparties entre les sections de munitions d’infanterie et les sections de munitions d’artillerie constituant ce parc, et destinées à ravitailler la ligne de bataille ;

c) Les munitions du grand parc d’artillerie d’armée, destinées à ravitailler les parcs d’artillerie de corps d’armée.

Le commandant de l’artillerie du corps d’armée fait connaître aux différents éléments du parc d’artillerie les unités d’infanterie ou d’artillerie qu’ils ont respectivement à ravitailler. Néanmoins, les sections de munitions doivent, au combat, et s’il y a urgence, délivrer des munitions à une troupe quelconque placée dans leur voisinage.

De même, le commandant du parc d’artillerie d’un corps d’armée doit, à moins de raisons majeures, donner satisfaction à toute demande de munitions, alors même qu’elle émanerait d’une troupe n’appartenant pas au corps d’armée. »

- Pour le remplacement des munitions d’infanterie :

« En station et en marche, l’approvisionnement individuel (cartouches portées par les hommes) est alimenté, avant tout, au moyen de cartouches retirées aux hommes malades, absents, etc. ; on n’a recours aux voitures à munitions qu’en cas d’insuffisance des ressources précédentes.

Les voitures à munitions dont le chargement serait incomplet sont réapprovisionnées, aussitôt que possible, par le parc d’artillerie. Au combat, l’approvisionnement individuel est tout d’abord augmenté au moyen des cartouches des voitures de munitions des corps. Ces cartouches sont distribuées dès qu’un engagement est imminent.

Les officiers généraux peuvent faire distribuer les cartouches des voitures de munitions d’un corps à un autre corps de l’unité dont ils exercent le commandement.

Les voitures à munitions des corps ne sont pas recomplétées au cours de l’action par le parc d’artillerie.

Pendant le combat, l’approvisionnement individuel est alimenté, soit au moyen des cartouches retirées aux hommes tués ou blessés, soit par le parc d’artillerie, dont les différents éléments (sections de munitions d’infanterie) sont rapprochés et répartis suivant les besoins, par le commandement, en arrière des troupes au feu.

Pour ravitailler en cartouches la ligne de feu, on profite de toutes les circonstances favorables, temps d’arrêt dans le combat, ralentissement du feu de l’ennemi, etc.

Tout envoi d’hommes ou de voitures de l’avant vers l’arrière, en vue du remplacement des munitions, est formellement interdit sur le champ de bataille.

En cas d’urgence et à défaut d’ordres de l’autorité supérieure, les commandants de régiments ou de bataillons peuvent céder des munitions à une autre troupe. »

- Pour l’exécution d’un ravitaillement au combat :

« Des hommes sont désignés dans les compagnies disponibles pour transporter les munitions sur la chaîne de feu. En principe, le transport des cartouches s’opère au moyen de musettes contenues dans les coffres. Ces musettes sont au nombre de 200 par voiture. Chaque musette reçoit 2 trousses, soit 16 paquets de 8 cartouches : 128 cartouches, du poids de 4 kilos environ (chaque homme peut porter 4 musettes : 16 kilos ; 512 cartouches). Les hommes commandés pour porter les musettes conservent leur équipement et leur fusil ; ils se portent en ordre auprès des combattants, leur distribuent les cartouches et restent sur la ligne à la disposition du commandant de la compagnie qu’ils ont ravitaillée. Ils conservent les musettes dans lesquelles ils ont apporté les cartouches.

Lorsque les voitures à munitions de compagnie ne contiennent plus de munitions, le chef de corps avise, par le brigadier agent de liaison, l’officier commandant de la section de munitions d’infanterie ou du détachement de cette section avec lequel il est relié. Cet officier fait diriger, sous la conduite d’un gradé, le nombre de caissons demandé, en principe un par bataillon et un pour le ravitaillement des mitrailleuses, sur le point fixé par le chef de corps (point où se trouve le sergent-major artificier, généralement à proximité de la fraction disponible du régiment).

Quand il est nécessaire de ravitailler les troupes engagées, le chef de corps fixe le nombre de caissons qui doivent être portés en avant et indique les points sur lesquels il convient de les diriger ; ces points sont au maximum à 1.000 mètres de la ligne de feu et l’on profite des abris du terrain pour les en rapprocher le plus possible. Dans les circonstances critiques, le chef de corps peut même ordonner de porter les caissons aux allures vives jusque sur cette ligne. […] »

Chaque combattant est, sur la ligne de feu, porteur de 88 cartouches ; 120 cartouches sont cependant octroyées aux « caporaux et chasseurs des bataillons actifs de chasseurs à pied, y compris ceux des bataillons alpins », et aux « caporaux et soldats des corps actifs d’infanterie des 6e, 7e et 20e corps d’armée », selon le contenu d’une Circulaire en date du 31 mars 1912. En outre, « les troupes alpines n’ont pas de voiture de compagnie. Les bataillons de chasseurs alpins ont, par compagnie, deux mulets de bât portant chacun 2.944 cartouches et un caisson léger contenant 12.800 cartouches ; les régiments d’infanterie affectés aux Alpes ont, par compagnie, un mulet de bât portant 2.944 cartouches et, par bataillon, un caisson contenant 26.496 cartouches. » Une voiture à munitions « renferme soit 25.853 cartouches, soit 23.630, pour 240 fusils, en chiffre rond, 112 cartouches par homme. » Enfin, pour être complet, « les militaires armés du revolver portent 18 cartouches de revolver. »

Le général Cousin, dans son « Aide-mémoire de l’officier d’infanterie en campagne », présente les mêmes éléments. Il apporte cependant des précisions très instructives sur les munitions, à savoir :

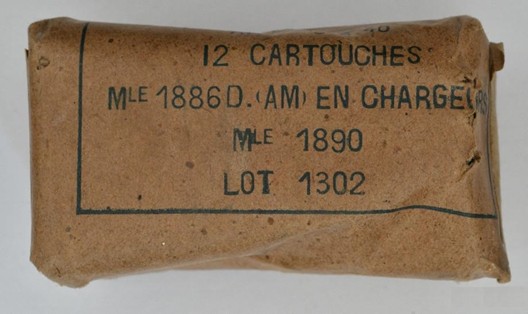

- « Le fusil Modèle 1886 tire la cartouche modèle 1886-D (à étui modifié). Poids de la cartouche : 27,6 grammes ; poids de la balle : 12,8 grammes ; poids de la charge (poudre BN3F) : 3 grammes ; poids du paquet (8 cartouches) : 233,8 grammes ; poids de la trousse (8 paquets) : 1.875 grammes. »

- « Les cartouches pour armes à chargeur sont groupées par 3 dans des chargeurs en tôle ; les chargeurs, par 2 dans des boîtes en carton ; les boîtes, par trousses (6 boîtes) pesant 1,280 kg. Les cartouches pour mitrailleuses sont placées sur des bandes-chargeurs en acier pouvant recevoir chacune 25 cartouches. Pour le transport sur animaux de bât, ces bandes-chargeurs sont contenues dans des caisses, qui en renferment chacune 12 (300 cartouches). Les cartouches des caissons de ravitaillement des sections de mitrailleuses sont également placées sur des bandes-chargeurs identiques. Toutes les munitions (en paquets ou en chargeurs) sont encaissées dans la caisse blanche n° 3, la caisse n° 5 de montagne ou la caisse modèle T. Les caisses contenant des cartouches en paquets reçoivent des inscriptions en rouge vermillon. Celles contenant des cartouches en chargeurs reçoivent des inscriptions en gris bleuté. »

- « Le revolver modèle 1892 tire la cartouche modèle 1892. Poids de la cartouche : 12 grammes ; poids de la balle : 7,90 grammes ; poids de la charge : 0,75 grammes ; poids du paquet (6 cartouches) : 75 grammes ; poids de la trousse (3 paquets) : 230 grammes ; ces munitions sont encaissées dans la caisse blanche n° 4. »

- « Les munitions sont transportées, dans les troupes d’infanterie :

-

- Dans des voitures à munitions de compagnie : 25.856 cartouches réparties en 2 coffres de 12.928 cartouches en 202 trousses. Poids d’un coffre plein : 400 kilos ; poids de la voiture chargée : 1.300 kilos.

- Dans des caissons de ravitaillement modèle 1858 pour mitrailleuses : 21.900 cartouches en bandes-chargeurs réparties en 2 coffres de 10.950 cartouches. Poids du caisson chargé : 1.900 kilos. »

- « Les caisses à munitions de montagne et les coffres, chargés en cartouches modèle 1886, sont peints en gris bleuté (à l’exception des coffres de voiture à munitions de compagnie et des coffres contenant des cartouches de revolver). Ces caisses et ces coffres sont en outre pourvus d’un signe distinctif qui permet de les reconnaître dans l’obscurité (ferrure en forme de 8 fixée à la partie inférieure de chaque moraillon, et que, par suite, on est obligé de saisir pour ouvrir les coffres). Les caisses de montagne et les coffres qui contiennent des cartouches en chargeurs portent des bandes verticales blanches ; elles n’ont pas de ferrures en 8 à leurs moraillons. Les cartouches de revolver sont transportées aux armées dans des coffres modèle 1858, et par exception dans des coffres modèle 1840, ou dans des caisses à munitions de montagne. Chaque coffre de caisson renferme 12 bissacs, et chaque caisse de montagne 2 bissacs pour les distributions.

Tous les officiers et tous les sous-officiers ou soldats armés du revolver reçoivent 18 cartouches pour cette arme (18 dans l’étui). Les sous-officiers, les caporaux fourriers, les hommes des petits états-majors et des sections hors rang armés du fusil reçoivent 56 cartouches. Les vélocipédistes reçoivent 18 cartouches. Tous les autres soldats armés du fusil reçoivent 88 cartouches (112 dans les régiments territoriaux). »

Des points majeurs, présents dans la partie de l’ouvrage consacrée au ravitaillement en munitions, doivent être mis en exergue, dont les suivants :

- « Chaque corps de troupe établit, le plus tôt possible après le combat, et au plus tard le lendemain matin, un état faisant ressortir la quantité de munitions nécessaire pour rétablir l’approvisionnement normal. Ces états sont adressés, par la voie hiérarchique, au général commandant le corps. »

- « On profite de toute circonstance favorable pour remplacer les munitions consommées. Si la quantité en est faible, les cartouches retirées aux hommes tués ou blessés peuvent suffire ; mais dès qu’elle atteint le tiers ou, selon les circonstances, le quart de l’approvisionnement initial, on a recours aux voitures de compagnie si les munitions qu’elles renferment n’ont pu être distribuées, puis aux caissons de sections de munitions […] »

- « Des hommes sont désignés dans les compagnies de réserve pour transporter sur la chaîne les munitions puisées aux voitures de compagnie ou aux caissons. Le transport des cartouches s’opère au moyen de bissacs (24 par voiture de compagnie, 36 par caisson). Les hommes désignés sont en nombre égal à celui des bissacs à transporter (a) avec un supplément égal à la moitié environ de ce nombre.

[(a) Chaque bissac peut contenir 64 paquets de 8 cartouches. Dans un cas très pressé, on peut se dispenser de défaire les trousses ; le chargement du bissac est alors composé de 8 trousses (8 paquets de 8 cartouches). Poids du bissac : 16 kilogrammes. Chaque homme transporte ainsi environ 500 cartouches 1886.] Ces hommes, commandés par un cadre suffisant, conservent leur équipement et leur fusil (b) ; ils se portent en ordre près des combattants, leur distribuent des cartouches et restent sur la ligne à la disposition du commandant de la compagnie qu’ils ont ravitaillée, et conservent les bissacs dans lesquels ils ont apporté les cartouches (c).

[(b) Lorsque la distance, les difficultés du terrain, etc., rendent cette mesure indispensable, les hommes désignés peuvent être autorisés à déposer leur havresac près du caisson ; ils doivent toujours venir les reprendre. / (c) Service en campagne. (Instruction pratique du 17 mai 1906.)] »

- « Autant que possible les bissacs vidés sont rapportés à la voiture d’où ils proviennent. Lorsque les caissons (ou les voitures de compagnie) sont assez rapprochés des combattants et que le nombre des cartouches nécessaires force à vider un caisson (ou une voiture) d’un seul coup, on peut, en outre de l’emploi des bissacs, faire transporter les trousses restantes à la main (chaque homme transporte trois trousses). Lorsqu’on dispose de plusieurs caissons, on épuise un caisson avant d’en entamer un autre. Lorsqu’un caisson est sur le point d’être épuisé, le chef de groupe le fait vider dans les bissacs des voitures de compagnie. »

- Pour le ravitaillement des sections de mitrailleuses, « il est de la plus haute importance que le ravitaillement en munitions soit assuré d’une façon constante. A l’ouverture du feu, chaque mitrailleuse doit disposer de 4 caisses de cartouches et d’un bidon rempli d’eau. Lorsqu’il existe un abri à proximité des pièces, 100 mètres au maximum, le chef de section peut y faire constituer un approvisionnement de cartouches et, si possible, une petite provision d’eau ; deux des pourvoyeurs restent dans cet abri et sont chargés, au commandement ou au signal de « Ravitaillement », de compléter à 4 par pièce le nombre des caisses pleines et d’emporter les caisses vides. Les deux autres pourvoyeurs assurent le va-et-vient entre l’échelon et l’abri. A défaut d’abri naturel, les deux pourvoyeurs chargés du service des pièces en constituent le plus rapidement possible, par simple aménagement des accidents du sol : levée de terre, fossé, dépression, etc., au moyen de leurs outils portatifs. Le sous-officier adjoint, particulièrement chargé de veiller au ravitaillement et d’en assurer l’exécution, choisit avec soin l’emplacement de l’abri et les cheminements des deux pourvoyeurs ; en cas de besoin, il demande aux compagnies voisines quelques hommes pour remplacer les pourvoyeurs manquants. Il tient constamment le chef de section au courant des disponibilités en cartouches. »

Ceci posé, il convient de garder à l’esprit qu’il peut y avoir loin, voire très loin, de la théorie à la pratique, et que la réalité du combat impose des contingences si nombreuses et des impondérables si divers que les manuels et leur contenu n’ont plus lieu d’être, sous les balles. En outre, la préparation d’une offensive de grande envergure, qui plus est en zone montagneuse, nécessite au Linge des mesures tout à fait particulière, que nous allons détailler.

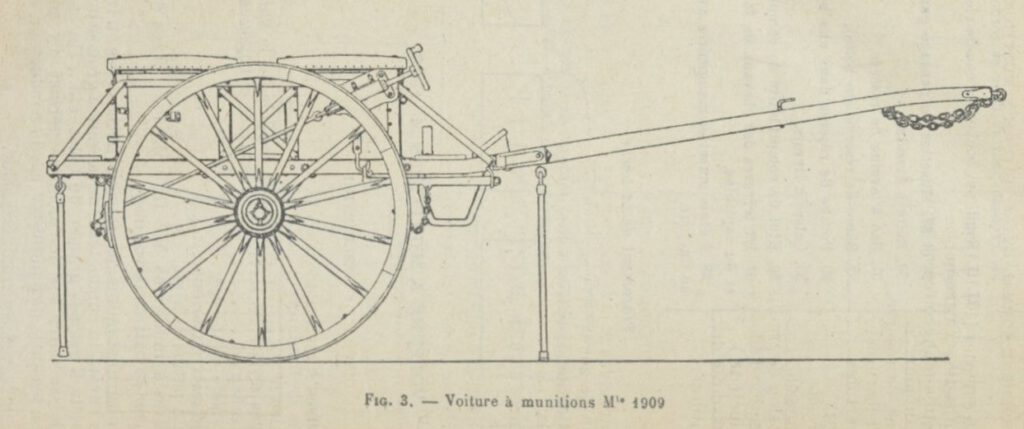

Du matériel

Le moyen de transport destiné à approvisionner les combattants est la « voiture à munitions modèle 1909 », dont voici la description : « la voiture est munie des ferrures nécessaires au transport de l’arme du conducteur, de la boîte à graisse petite, de la boîte à graisse grande, du fouet, etc. Un espace libre laissé entre les deux coffres permet d’y placer l’avoine, les effets de pansage, le sac du conducteur, etc. [La] tare de la voiture vide [est de] 380 kilos. L’espace laissé libre dans la rangée supérieure de chaque coffre est garni avec des musettes à cartouches. Les musettes à cartouches non contenues dans les coffres sont placées en ballots entre les deux coffres. […] Les trousses sont placées dans les musettes à cartouches, à raison de deux trousses par musettes. La voiture transporte dans ces conditions 23.680 cartouches (370 trousses ; soit 2.176 cartouches en moins) contenues dans 185 musettes. Dans ce cas, les cartouches non transportées par la voiture sont réparties entre les hommes de l’unité. »

La S.M.I. 31/44

L’unité appelée à assurer les approvisionnements au Linge est la 31e section de munitions d’infanterie du 44e régiment d’artillerie de campagne (S.M.I. 31/44), constituée le 6 juin 1915. Ses effectifs lui sont fournis, à la date du 8 juin, par les 26e et 31e régiments d’artillerie de campagne (R.A.C.). Du 26e émanent 2 sous-officiers, 2 brigadiers, 1 infirmier, 8 servants et 20 conducteurs ; le 31e lui transfère 2 sous-officiers, 2 brigadiers, 10 conducteurs et 214 chevaux. Ces 51 hommes sont encadrés par le capitaine Ségeat, le lieutenant Lebon et le sous-lieutenant Proust. Un complément d’effectifs fourni par le 31e R.A.C. porte le nombre d’hommes à 81 le 11 juin. Le 20 juin, la S.M.I. 31 reçoit l’ordre de quitter Le Mans pour Is-sur-Tille, en Côte-d’Or, en 2 trains. Suite à un contrordre, elle prend la direction de Gray, en Haute-Saône, et débarque finalement dans les Vosges, à Bruyères, le 21 juin. Son Journal des Marches et Opérations (J.M.O.) témoigne de l’originalité de sa mission durant l’été 1915, et des faits troublants que nous avons mentionnés en introduction.

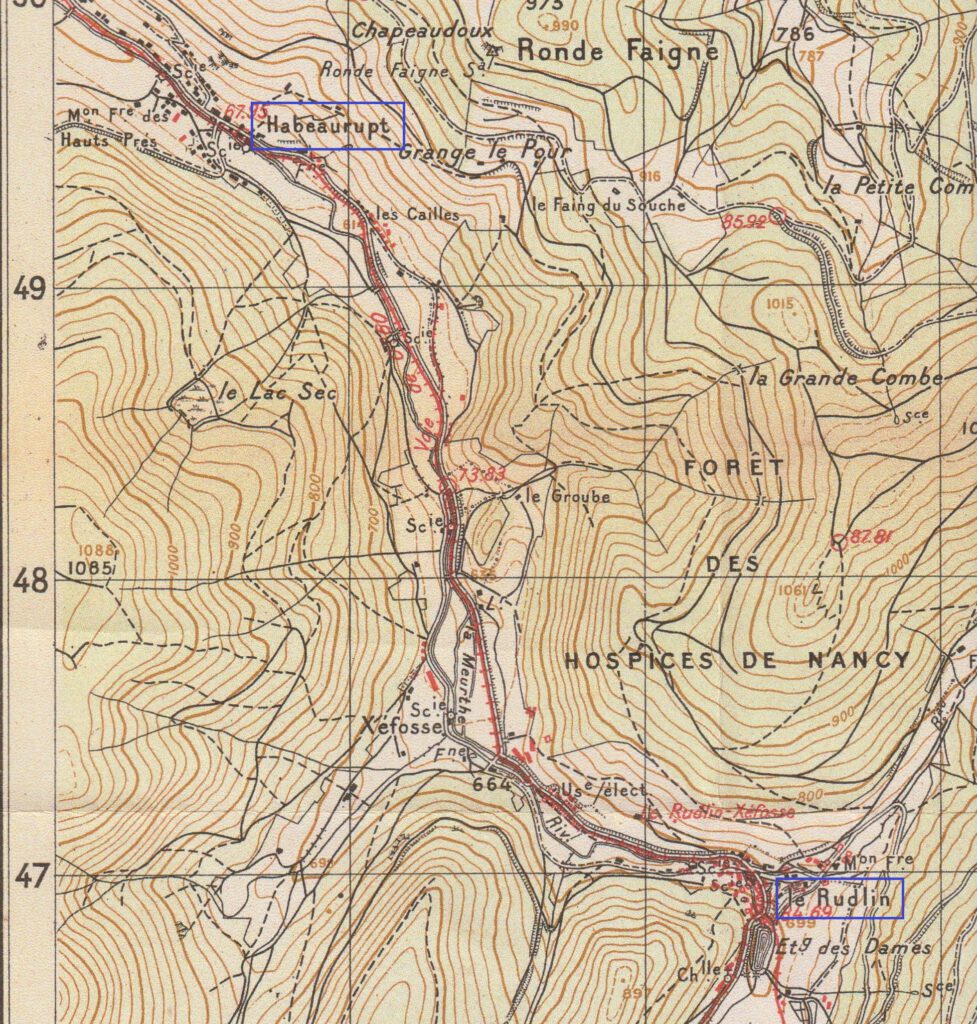

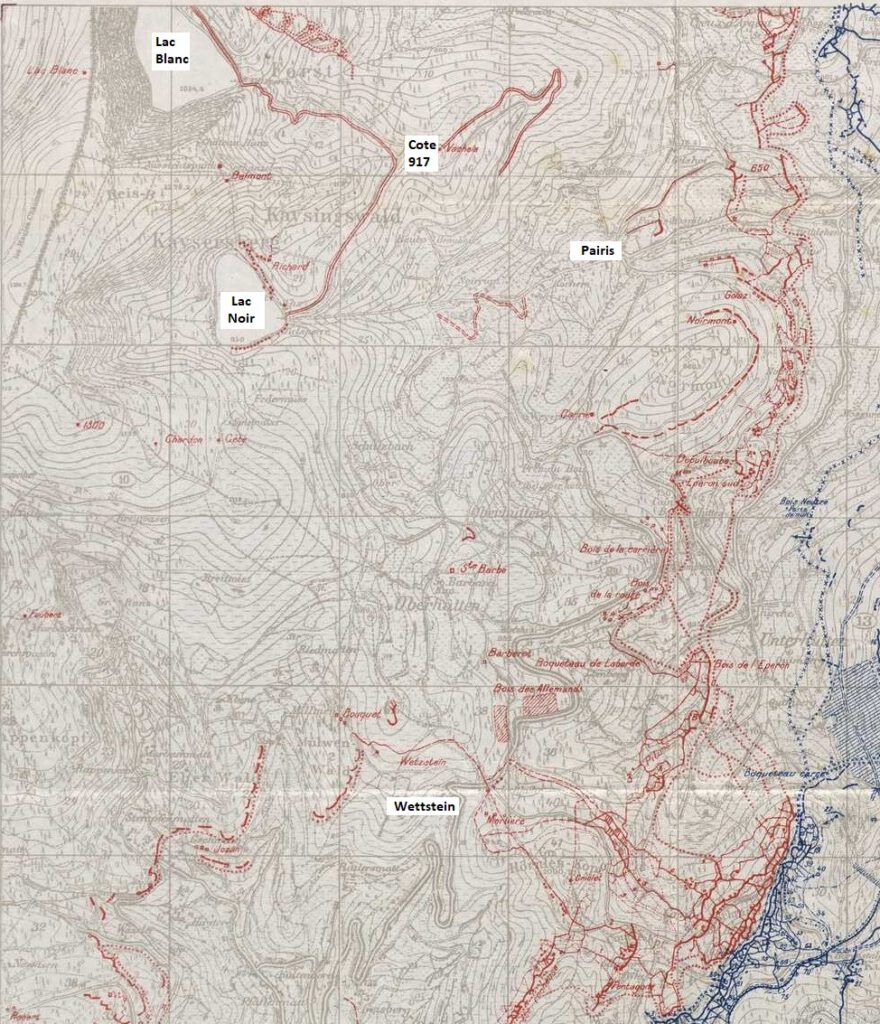

Dans un premier temps, hommes et chevaux cantonnent à Bruyères, et le parc est formé sous bois près de la route menant à Fremifontaine, à une dizaine de kilomètres au Nord-ouest de Bruyères. Une semaine plus tard, le 28 juin, le parc d’artillerie s’établit à Corcieux. La S.M.I. est immédiatement à pied d’œuvre et reçoit le 29 juin du général Nollet, commandant la 129e division d’infanterie (D.I.), un « Ordre particulier n°5 pour un essai de transport de munitions de Fraize à Wettstein », dont les termes sont les suivants :

« Un essai de transport de munitions d’infanterie de Fraize à Wettstein par la S.M.I. aura lieu demain 30 juin dans les conditions suivantes :

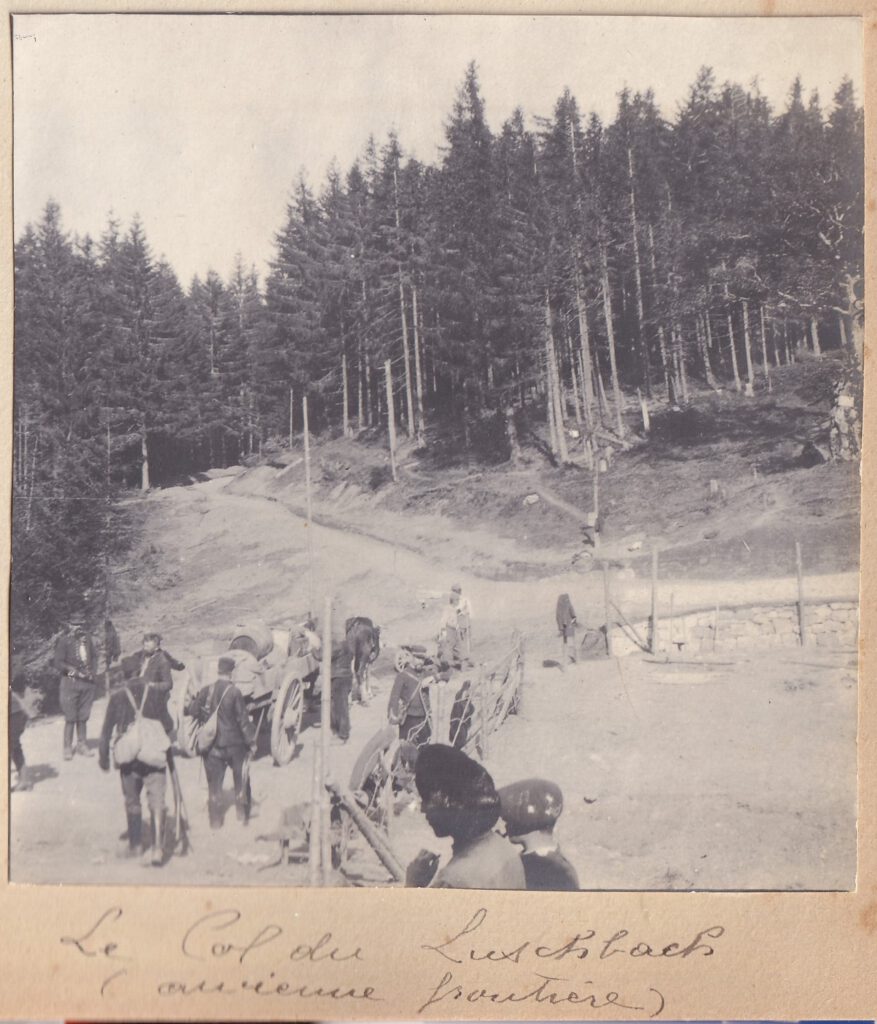

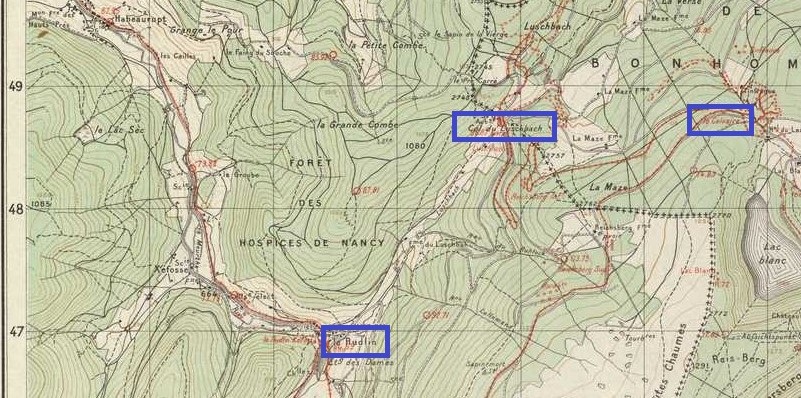

1. Un convoi de 12 caissons dont les coffres seront à moitié pleins seulement, se rendra de Fraize au Rudlin où il arrivera à 16 heures. Du Rudlin, il ira au Calvaire par le Louchpach. Halte à cet endroit jusqu’à la tombée de la nuit, repos pour les hommes et les chevaux.

Reprise de la marche, conduite par des guides désignés à cet effet par Monsieur le Commandant de la 3e brigade de chasseurs et arrivée à Wettstein.

Monsieur le Commandant du sous-secteur Sud donnera les ordres nécessaires pour le déchargement et la mise à l’abri des munitions.

Départ de Wettstein dans la même nuit. Halte au Calvaire pendant au moins deux heures. Retour à Fraize.

2. Le convoi emportera des vivres pour deux repas (hommes et chevaux).

Le commandant du convoi adressera aussitôt rentré au général commandant la Division, un rapport détaillé sur la marche de son convoi (heures de passage aux principaux points, difficultés de parcours, points difficiles, durée du chargement, etc.). » (J.M.O. de la S.M.I. 31/44. Il est utilisé pour toutes les citations ; quand tel n’est pas le cas, une autre source est précisée)

Conformément à l’ordre transcrit ci-dessus, un « Rapport détaillé sur la marche du convoi chargé d’un essai de transport de munitions d’infanterie de Fraize à Wettstein » est rédigé le 1er juillet par le lieutenant Lebon :

« Le 30 juin 1915, pour l’exécution de l’ordre particulier n°5 de la 129e Division, a eu lieu un essai de transport de munitions de Fraize à Wettstein.

Sous les ordres du lieutenant Lebon, le convoi de munitions se composait de :

-

- 1 maréchal des logis, agent de liaison

- 2 maréchaux des logis, chefs de pièce

- 2 brigadiers

- 12 servants, 1 par caisson (dont 2 aides maréchaux)

- 36 conducteurs

- 12 caissons ½ pleins attelés à 6 chevaux

- 1 attelage haut-le-pied avec son conducteur

Le départ de ce convoi a eu lieu à 13 heures le 30 juin 1915 du parc de la section se trouvant sur Clairegoutte.

A la sortie d’Habeaurupt, à 14 heures ½, vérification du harnachement, départ à 15 heures. Arrivée au Rudlin à 15 heures 15, fait boire les chevaux.

Départ de Rudlin à 16 heures.

Le chemin du Rudlin au Luschbach est moyen comme roulement et même dur à certains endroits, traction difficile due au terrain glissant.

Repos de 10 minutes à 16 heures 45.

Du Luschbach au Calvaire, route glissante à forte pente.

Arrivée au Calvaire à 17 heures 50.

Repos et repas pour les hommes et les chevaux. Un cheval fatigué a dû être changé avec un de l’attelage haut-le-pied.

A l’arrivée au Calvaire, aucun guide ne s’était présenté. A 18 heures 15, un seul guide se présente et dit qu’il ne faut prendre le départ qu’à la tombée de la nuit, ce qui est conforme à l’ordre.

Départ du Calvaire à 19 heures 40 avec un seul guide pour Wettstein.

Arrivé à la Cote 917, nous nous engageons dans un chemin et le coureur arrête le convoi, trouvant qu’il fait encore trop jour pour s’aventurer dans ce chemin qui n’est pas défilé et qui est repéré par l’artillerie ennemie. Je demande au guide si ce n’est pas par le Lac Noir que nous passons. Réponse : je n’ai reçu aucun ordre mais le chemin par Pairis est meilleur pour les voitures mais dangereux. Je téléphone de la Cote 917 au Lac Noir, demandant à parler au capitaine qui avait désigné le coureur. Un lieutenant répond : passez par le Lac Noir, vous l’y verrez. Je fais donc faire demi-tour à toutes mes voitures dans un chemin très étroit ; je fais réatteler et à ce moment le sous-lieutenant d’artillerie qui se trouvait à la batterie de 75 de la Cote 917 me dit que le capitaine nous fait passer par Pairis. Demi-tour à nouveau dans le même chemin. Résultat : 2 timons cassés.

La route étant à flanc de coteau, un cheval et un conducteur tombent en dehors de la route ; ils en sont retirés et le conducteur est remplacé par un conducteur non monté. Aucun accident, ni pour l’homme, ni pour le cheval.

Arrivée de la dernière voiture à la Cote 917 à 20 heures 30.

Départ à 21 heures. Il faut faire prendre entre les caissons une distance de 100 mètres pour limiter le bruit. L’on ne peut circuler sur la route de la Cote 917 à Pairis pendant le jour, toute la route étant absolument découverte des hauteurs occupées par l’ennemi.

Nombreux lacets puis nous arrivons à Pairis où le guide nous demande de ne pas faire trop de bruit, les tranchées allemandes se trouvant à 400 mètres et les Allemands envoyant sur la route des fusées éclairantes.

A Pairis, pour aller à Wettstein, le premier bout de route est très mauvais. Les caissons marchant à 100 mètres de distance, les chevaux étant déjà fatigués, la colonne s’allonge ; les 7 premiers caissons forment une première fraction, les suivants en forment une seconde, d’où nécessité de mettre les 4 premiers servants comme jalonneurs aux croisements de chemins pour établir la liaison. Certaines voitures s’embourbent.

Arrivée à Wettstein. Les 7 premières voitures arrivent à 23 heures 45 à Wettstein, l’on en commence le déchargement qui se trouve terminé à minuit.

Il faut faire faire demi-tour en décrochant les trains pour pouvoir repartir. Les attelages ne sont pas encore attelés que les 4 autres voitures arrivent à 0 heure 5, la 5e voiture a versé, on essaie de la relever.

Départ des 11 voitures de Wettstein à 0 heure 30.

Nous retrouvons la dernière voiture complètement embourbée au début du chemin de Pairis ; nous réussissons avec tous les hommes à la remettre sur le chemin.

Nous arrivons enfin à 2 heures 30 à la Cote 917. Une demi-heure trop tard pour conserver notre sécurité mais il y avait heureusement des nuages.

Arrivée auprès de la Cote 917, j’envoie le maréchal des logis, agent de liaison, demander à la batterie de 75 de ne pas tirer pendant que nous arrivons, ce qu’elle fait, me l’ayant proposé lors de mon passage, cette batterie recevant dans les environs de la route des projectiles allemands chaque fois qu’elle tirait.

Nous arrivons à 3 heures ¼ au Calvaire, hommes et chevaux mangent.

Départ du Calvaire à 5 heures.

Arrivée au Luschbach à 5 heures 30.

Arrivée au Rudlin à 6 heures ¼, fait boire les chevaux.

Départ à 6 heures 30.

Arrivée à Clairegoutte à 8 heures.

En résumé : l’essai de ravitaillement a pu s’effectuer dans des conditions telles que sur 12 caissons ½ pleins attelés à 6 chevaux, 11 sont arrivés à destination, mais qu’il serait impossible et dangereux de transporter ces caissons complets lors même que l’avoine de réserve portée par les caissons serait enlevée. »

Ce rapport est suivi de l’avis du capitaine Ségeat, commandant la section :

« Vu et transmis

Le capitaine commandant la 31e S.M.I. a confié la direction de cet essai de ravitaillement au lieutenant Lebon, eu égard aux difficultés que présentait l’exécution de l’ordre, étant donné l’insuffisance de dressage des chevaux et de l’instruction du personnel (chevaux américains territoriaux S.M.I. fourni le 20 juin 1915).

Cet officier s’est acquitté parfaitement de sa mission et a fait preuve de sang-froid et d’initiative, dans les passages difficiles et dangereux. Malgré les divers incidents survenus, sans se laisser arrêter par eux, il a pu dans un temps très court limité par le peu de durée des nuits, assurer le déchargement de 11 caissons sur 12 à Wettstein. Il a transporté ainsi en pays de montagne, dans des terrains difficiles, glissants et à pentes raides et dans une zone dangereuse, 216.128 cartouches à une distance de 20 kilomètres et à 450 mètres de différence d’altitude. Il a parcouru, retour compris, plus de 50 kilomètres en mauvais terrain en 19 heures, repos et déchargement compris.

Il est probable que ce temps aurait été moindre sans les contretemps et les fausses manœuvres dues au manque de guides, qui auraient pu être évitées par la présence d’un officier d’état-major ou de la troupe à ravitailler. La troupe et les chevaux sont en bon état.

Le capitaine commandant a félicité le lieutenant Lebon et la troupe, il se fait un devoir de signaler toutes les difficultés qui ont été surmontées sans accident et la rapidité d’exécution de ce ravitaillement. »

L’essentiel est écrit en peu de mots au sujet de la complexité et de la pénibilité de l’expérience censée être convertie, sous peu, en mission en temps de guerre : effectuer un parcours aller-retour de plus de 50 kilomètres en 19 heures – si les mêmes difficultés se représentent – tout en remplissant la tâche exigée. Et cette fois, en pleine offensive.

Le même jour, une note de service du général Nollet, aborde en détail la problématique des munitions, et la mission expérimentale qui vient d’être menée:

« Le général commandant la 129e Division approuve les propositions concernant le ravitaillement en munitions, propositions adressées sous bordereau n°59 le 30 juin, sous les réserves suivantes :

-

- Le chiffre de 800 coups par pièce pour premier approvisionnement de 75 semble un peu fort : 600 coups pour cet approvisionnement et 600 coups pour le second paraissent suffisants.

- Le transport journellement, pendant la nuit, de 3.000 coups, soit 110 coups environ par pièce, paraît un peu faible. Il faudrait arriver à assurer le transport de 150 coups minimum.

- Rien n’empêche d’établir des mulets au bivouac de Reichberg.

- Si l’expérience tentée hier d’amener des munitions d’infanterie à Wettstein par des sections de munitions réussit, il sera facile de constituer en entier un premier approvisionnement fixé à 3.500.000 cartouches dont 1 million de cartouches pour mitrailleuses. Les deux dépôts seront installés aux points demandés par le commandant de l’artillerie (Wettstein et Lac Blanc). Dès que les résultats de l’expérience seront connus, les munitions actuellement dans la S.M.I. seront montées. Le commandant de l’artillerie, après entente avec le Directeur du Service des Communications, donnera au Parc les ordres nécessaires. Il y aura lieu de faire dès à présent une demande de ravitaillement pour atteindre le chiffre de 3.500.000 cartouches.

-

- Les propositions concernant la création d’un dépôt de munitions au Lac Blanc sont approuvées sauf en ce qui concerne l’emploi de la compagnie du 59e Rég. Territorial, qui ne doit être utilisée en aucun cas. En conséquence, les travaux seront effectués sous la direction du capitaine Levasseur secondé par le lieutenant Saune et les échelons du groupe du 9e. Les travailleurs seront fournis par les deux compagnies du 297e Rég. en réserve au Reichberg.

- Les chariots de Parc ont été demandés ainsi que les S.M.M.

- Le bivouac de 3 batteries de montagne au Reichberg est autorisé ; quant aux batteries du 44e Rég., elles seront au cantonnement bivouac dans la région Rudlin – Habeaurupt. M. le commandant de l’artillerie fera reconnaître l’endroit qui pourrait lui convenir et rendre compte.

- Tout ce qui concerne les propositions relatives aux emplacements de centres de ravitaillement, aux moyens de transport qui dépendent de la 47e Division font l’objet d’une entente avec cette division. L’accord conclu sera porté, dès que possible, à la connaissance des intéressés.

- le commandant de l’artillerie divisionnaire fera dès à présent les demandes de munitions nécessaires. Toutefois, en ce qui concerne les munitions qui doivent être transportées par la région de la 47e Division, il y a lieu d’attendre que l’entente avec cette division ait été établie afin que l’on puisse diriger les munitions sur les points de débarquement choisis. » (Service Historique de la Défense (S.H.D.) 24 N 2379)

Dans les jours qui suivent, diverses activités se déroulent sur le même itinéraire que le 30 juin. Le 2 juillet, l’ordre de livrer le reliquat de cartouches à Wettstein est donné à 16 heures, puis annulé. Le 3, l’ensemble de la section ravitaille au Wettstein à l’aide de caissons à demi pleins. Le 4, 6 caissons chargent au Louschbach les munitions qui y avaient été laissées et les convoient au Wettstein. Après avoir pris livraison de chariots de parc le 5, la section diversifie ses missions le 6 : elle livre des pelles et des pioches au Lac Noir durant la nuit, puis décharge des munitions, et transporte 560 bombes au Wettstein pour n’achever sa mission qu’à 5 heures 30 le 7. Pour cette section de munitions « d’infanterie » vient de débuter une période durant laquelle elle sera amenée à convoyer des obus (de 75 mm. et 95 mm.) au Lac Blanc et à la ferme de Reichberg, mais également des pièces de 95 mm. et 120 mm.

Pour en revenir aux munitions d’infanterie, le J.M.O. de la section porte trace de leur livraison au Wettstein le 16 juillet, puis le 19. Le lendemain débutent les combats qui ne prendront fin qu’à la mi-octobre pour ce qui concerne les 129e et 47e D.I. Le J.M.O. de la S.M.I. 31/44 donne bien peu de détails sur les quantités de munitions transportées avant le 20 juillet 1915, mais comme nous le verrons, une source de synthèse permet de pallier cette carence de données antérieurement au début de l’offensive et durant celle-ci.

Une chose est sure : les ravitaillements effectués avant même que la bataille ne soit entamée réservent leur lot de mauvaises surprises. Le 11 juillet, un caisson verse dans le ravin entre le Lac Noir et Noirupt : l’engin, 6 chevaux, 3 conducteurs et 3 servants sont précipités en contrebas, sans gravité cependant. A cette même occasion est mentionné ce qui apparaît comme un mauvais présage, doublé peut-être d’un signe avant-coureur de ce qui pourrait bientôt se produire : « Les projecteurs ennemis aveuglent la colonne déjà gênée par les évacués de Pairis. Au retour, sous le feu de l’ennemi, il fait jour (2 heures 50) ».

Sur la route de l’enfer

Le 20 juillet ne marque pas encore le début des péripéties de la section et de ses chargements, puisque cette journée voit uniquement une corvée de transports d’obus être envoyée du Rudlin au Reichberg. Ce n’est là qu’un bref répit, et le ton est donné dès le 21 :

« […] Train arrivé à Corcieux à 5 heures 30 (munitions transbordées par camions-autos) ; chargé les caissons avec tout le personnel et envoi d’urgence coûte que coûte au Wettstein des 15 caissons pleins (576.000). Un caisson renversé, flèche brisée, 2 chevaux tués par les obus à Wettstein où la colonne avait dû séjourner, ne pouvant plus revenir en plein jour. Mission remplie, en détail : 6 heures à 9 heures, arrimage des munitions des caisses dans les caissons ; départ à 9 heures, arrivée au Wettstein à 2 heures 45 le 22 juillet ; impossibilité de rentrer le même jour, rentrée dans la nuit du 22 au 23. »

Les choses se gâtent à nouveau le 24, avec les premières pertes en hommes :

« A 19 heures, départ d’une colonne de 8 caissons pour transporter des munitions du Louchpach au Wettstein : elle ne peut atteindre Wettstein et s’arrête au Lac Noir. Toute la section ainsi que des caissons d’Habeaurupt sont commandés (d’extrême urgence) pour transporter coûte que coûte les dites munitions, 2 lots ½ au Wettstein. Le lieutenant Julliard de la 6e S.M. est adjoint au capitaine. Toutes les munitions sont transportées, y compris celles du Lac Noir. La colonne est mitraillée, le lieutenant Julliard blessé (certificat d’origine), des éclats d’obus sont trouvés dans la selle du cheval du maréchal des logis Millet, le 2e canonnier conducteur Jochet a son képi transpercé, 3 chevaux ont des éclats d’obus à la tête et sur le corps, un caisson est transpercé (n°5) : les roues sont détériorées, le caisson et la flèche brisés. »

Il convient ici de s’appuyer sur une autre source, en l’occurrence le J.M.O. du 2e bataillon du 59e régiment d’infanterie territoriale (R.I.T.), pour une raison qui prend toute son importance dans les jours suivants : les conditions météorologiques. Or, le J.M.O. de ce bataillon du 59e R.I.T. a la vertu de voir chacune des ses entrées journalières entamée par cette mention, que nous intégrons à présent dans la description des événements à suivre.

Le 25 juillet (« Temps pluvieux et froid »), il apparaît que « les chevaux sont fatigués, les hommes aussi ; 2 caissons sont renversés sur la route. »

Le 26 (« Temps nuageux et froid »), alors que les compagnies du 2e bataillon du 59e R.I.T. « sont mises à la disposition des troupes d’attaque de la 3e brigade pour les ravitailler en munitions et en matériel » (J.M.O. du 2e bataillon du 59e R.I.T.), un brigadier de la S.M.I. 31/44 part à 6 heures avec 2 caissons vides chercher les munitions des caissons abandonnés le 25 pour les conduire au Wettstein ; cependant, l’ordre est donné à 14 heures de transporter 19 caissons pleins au Wettstein, et c’est finalement cette colonne qui ramène les 2 caissons vides.

Le 27 (« Temps pluvieux et froid »), les compagnies du 59e R.I.T. employées la veille poursuivent le ravitaillement en munitions des troupes d’attaque ; à la S.M.I., 26 chevaux sont indisponibles et 10 hommes sont malades, et un 2e canonnier servant se fait casser une jambe au moment où la flèche d’un caisson se brise : un brigadier part transporter les munitions restées sur la route et ramène le caisson endommagé.

Les jours suivants sont consacrés à de très importants approvisionnements de la part de la S.M.I. 31/44.

Le 28 (« Beau temps »), « les hommes sont employés aux corvées de chargement et de déchargement des munitions, les caissons de la section sont remplis : 2 lots de cartouches ½ (432.000). Ordre de les transporter au Wettstein d’urgence coûte que coûte. 11 caissons partent à 14 heures, et rentrent le 29 à 4 heures ½. »

Le 29 (« Beau temps »), « 23 caissons de cartouches (864.000) sont transportés de Fraize au Wettstein à 14 heures ½ et déchargés près de la route, toutes celles déjà transportées d’urgence sont encore en tas près de la route sous la pluie [sic], les voitures passent sur les tas, écrasent les trousses… »

Le 30 (« Beau temps »), « 150 caisses sont à transporter du Rudlin à Wettstein avec des chariots de parc. Les caisses de cartouches sont déchargées au Wettstein, un chariot de parc reste en route et est reconduit le 1er août. »

Le 31 (« Beau temps »), « un lot de 288.000 est placé dans les caissons de la section en attendant les ordres. »

Le 1er août (« Beau temps »), « reçu et placé dans les coffres de la section 288.000 cartouches. »

Du 2 au 9 août, les conditions météorologiques sont variables : « beau temps » le 2, « brouillard, pluie toute la journée » le 3, « temps pluvieux » le 4, « beau temps » le 5 et le 6, « temps pluvieux » le 7, « beau temps » le 8 et le 9. Hommes et chevaux sont au repos.

L’activité reprend le 10 (« Beau temps ») avec « Ordre de ramener les cartouches du Lac Blanc (151e brigade). Une corvée de 3 caissons et 1 maréchal des logis s’active le 10 et rapporte 57.000 cartouches. Même ordre pour le Wettstein, 15 caissons sont vidés et rapportent 317.000 cartouches de Wettstein dans un état tel qu’il faut les mettre à l’air : enfermées dans les sacs étant mouillés, le papier a fermenté, pourri, c’est une infection, les coffres qui n’ont contenu que les sacs sont eux-mêmes infectés. »

C’est sur ces mots que commence la description de ce qui aurait pu avoir de très graves conséquences, puisque, si l’on peut dire, les « mauvais traitements » infligés aux munitions d’infanterie contreviennent d’une part aux instructions de la division, et ont été aggravés par des comportements aussi surprenants que condamnables.

En effet, premièrement, le 31 juillet, le général Nollet a signé une « Note de service au sujet des munitions d’infanterie » dans laquelle sont rappelées les dotations et la conduite à tenir :

« En exécution des prescriptions de l’ordre n°1080 M/A du 22 juillet, du général commandant l’armée (ci-joint), les munitions d’infanterie seront ainsi réparties :

A)

Sur l’homme : 120 cartouches par fusil

Sur les voitures : 65 cartouches

Par mitrailleuses : 10.000 cartouches

B)

Dans les dépôts :

151e brigade d’infanterie : 500.000 cartouches D. / 50.000 cartouches D.A.M.

3e et 5e brigades de chasseurs (moitié pour chaque brigade) : 513.000 cartouches D. / 50.000 cartouches D.A.M.

Les excédents existant à la 151e brigade d’infanterie seront reversés au parc d’artillerie à Fraize.

Les cartouches qui devraient être sur le T.C. [train de combat] pourront, si les commandants de brigade le jugent utile, être conservées à part dans les dépôts, de façon à pouvoir, le cas échéant, être rechargées sur les voitures.

Les excédents existant aux 3e et 5e brigades seront remis à Wettstein au magasin de l’artillerie. Ces munitions seront considérées comme étant au parc dans les S.M.I. et seront comprises comme telles sur les situations des cinq jours.

Le général appelle l’attention de tous les cadres sur la nécessité impérieuse de veiller à la conservation des munitions, afin d’éviter un gaspillage capable d’avoir des conséquences graves.

Dans le même ordre d’idées, afin que l’on puisse assurer le ravitaillement en temps utile, il est de toute nécessité que les corps fournissent chaque jour la consommation de munitions sur leur situation de prise d’armes, et les récapitulent sur leur situation des cinq jours.

Le directeur du parc fera connaître sur la situation des cinq jours à l’état-major de la division les quantités de cartouches contenues soit dans les S.M.I., soit dans le dépôt d’artillerie de Wettstein, considéré comme annexe de S.M.I. » (S.H.D. 24 N 2380)

Sur le terrain, il y a bien plus urgent que d’attendre l’heure de la rédaction de la « situation de prise d’armes ». Conformément à ce qui figure dans « Le livre du gradé d’infanterie », « le commandement doit apporter la plus grande vigilance à faire assurer, en temps opportun, le remplacement des munitions consommées ». Un cas concret est la succession des communications émanant du sous-lieutenant Jules Riboud, du 12e B.C.A., lors des violents combats des 1er et 2 août :

- Sous-lieutenant Riboud à capitaine Putinier (1 h. 40)

Prière envoyer urgence une corvée de cartouches, pétards et eau à la parallèle de départ.

- Capitaine Lafouillade à Terrier (2 h. 20)

Envoyez d’urgence avec les hommes que vous pouvez trouver de l’eau ; il y a nécessité absolue ; au besoin téléphonez à la Brigade pour demander du monde, nous n’en avons plus.

Riboud

Envoyez aussi des cartouches, prenez le personnel des cuisines roulantes si elles ne sont pas en route avec le ravitaillement.

- Capitaine Lafouillade à lieutenant Biscarat (5 h. 15)

Veuillez, par petites corvées d’escouade pour éviter les gros mouvements dans les boyaux, faire porter au capitaine Roux dans la parallèle de départ un approvisionnement de pétards, cartouches et eau.

Riboud

- Capitaine Lafouillade, commandant le 12e bataillon de chasseurs, à général commandant la 5e brigade de chasseurs (6 h. 15)

[…] Il importe de constituer dès que possible dans la parallèle de départ un stock de cartouches (fusils et mitrailleuses) et de pétards ; le travail a été commencé par notre compagnie de réserve de Combekopf ; mais, comme elle est très éprouvée et les hommes très fatigués, je vous demande de vouloir bien m’autoriser à me servir pour cela de notre compagnie en réserve de division, étant entendu qu’elle ne sera pas engagée.

P.O., l’officier-adjoint du 12e bataillon de chasseurs

Riboud

(RIBOUD (Jules), « Lettres et notes, 1881-1915 (voyage au Maroc, guerre 14-18 au 12e bataillon de chasseurs Alpins) », Lyon, Imprimerie A. Rey, 1920)

Deuxièmement, si des munitions viennent à manquer, une raison autre que celle d’une négligence antérieure à leur distribution se fait jour le 11 août, quand le commandant Fabre, qui est à la tête du 2e bataillon du 59e R.I.T., écrit au général Nollet :

« J’ai l’honneur de vous rendre compte que le transport des munitions et matériels divers destinés à la 81e brigade s’est opéré dans la nuit du 10 au 11 août de la façon suivante :

1 compagnie ½ du 59e territorial

½ compagnie du 372

1 compagnie du 22e bataillon de chasseurs

1 compagnie du 115e bataillon de chasseurs

Les corvées fournies par les deux premiers corps ont fonctionné régulièrement, il n’en est pas de même de celles fournies par les deux compagnies de chasseurs.

A la faveur de l’obscurité, de nombreux chasseurs se débarrassent d’une partie de leur charge qu’ils jettent dans les boyaux – c’est ainsi qu’on retrouve le lendemain gisant à terre des outils neufs, des pétards, des rouleaux de fil de fer, etc.

D’autres s’égarent plus ou moins volontairement et ne se présentent pas pour le second voyage. La surveillance des gradés est absolument insuffisante et aucun officier n’accompagne ces troupes.

Le 11e bataillon de chasseurs a fait une commande très importante à une heure trop tardive (22 heures) pour que la préparation puisse en être effectuée en temps utile ; d’autre part, le nombre des porteurs (43 hommes du 372) était absolument insuffisant pour répondre aux besoins.

Il serait bon que les consommations des troupes de 1re ligne nous soient communiquées suffisamment à temps pour qu’on puisse les préparer (environ midi), que le nombre de porteurs soit proportionné à l’importance de la commande et que les troupes chargées du transport soient très sérieusement surveillées par leurs cadres au complet.

D’autre part, j’ai l’honneur de vous signaler que le parc d’artillerie de Fraize a fait ramener à l’arrière par des caissons un certain nombre de munitions d’infanterie, 100.000 cartouches D. et 217.600 cartouches D.A.M.

Cet enlèvement a été fait cette nuit. J’en ai été avisé seulement ce matin par le sous-lieutenant Arnoux. » (S.H.D. 24 N 2381)

Les 317.600 cartouches auxquelles le commandant Fabre fait allusion sont sans nul doute celles auxquelles le J.M.O. de la S.M.I. 31/44 fait référence pour les journées du 11 au 15 août :

« Même travail que le 10 : envoi de corvées au Calvaire et au Wettstein pour y prendre des cartouches qui ont traîné dans la boue. Le 12, même travail, ainsi que le 13. Ce n’est que le 14 août que tout est à peu près arrivé. »

Et la tâche n’est pas finie, loin s’en faut, pour tenter de redonner vie à ces munitions :

« Fait sécher les cartouches en les étalant sur des planches au soleil, puis dans un hangar monté spécialement et en y faisant des étagères (planches et caisses) ; quand les paquets sont secs, mise en caisses, les cartouches D.A.M. en vrac sont nettoyées et mises en bandes, celles D. en vrac dans des caisses. Ce travail dure du 15 au 20 août.

Les caissons de la section sont chargés avec les paquets et les quelques trousses parmi les plus secs. »

Et pendant que sèchent les cartouches, les approvisionnements, de munitions mais aussi de matériel, se poursuivent en direction du front. Le 19 août, un fourgon se renverse à la Cote 917 ; le 20, 15 chariots de parc transportent des obus du Lac Noir au Lac Blanc. Le 22, 200.000 cartouches ramenées le 12 août à Fraize repartent vers le Wettstein. Jusqu’au 28, les cartouches récupérées sont remises en caisses. C’est la fin de leurs péripéties, et de celles de leurs transporteurs, qui prennent, le 29 août, la direction d’Yvoux sous une pluie torrentielle, avant de rejoindre Padoux le 30.

Pour ces hommes qui n’ont pas démérité, une Croix de guerre avec citation à l’ordre du régiment récompense le 25 septembre suivant le lieutenant Lebon, l’adjudant Gouffaut, les maréchaux des logis Lehideux et Millet, et le 2e canonnier conducteur Bellanger « pour leur belle conduite au Wettstein », comme l’indique le J.M.O. de la section.

Silences et éclaircissements

Le sujet d’éventuelles carences en munitions d’infanterie est pratiquement, voire totalement, absent des témoignages de combattants, des J.M.O. et des historiques d’unités. Ceux des 106e B.C.P. et 23e B.C.A. sont parmi les rares à y faire exception :

« Le 21 juillet après-midi, le 106e recevait l’ordre de se porter dans la clairière de Wettstein ; les sacs y furent laissés. On emportait l’approvisionnement normal en cartouches, cinq grenades par chasseur et des vivres pour deux jours. La 1re section de mitrailleuses reste en position, protégeant de son feu le mouvement de repli et bientôt elle se trouve en l’air à 350 mètres de la parallèle de départ. Son effectif est réduit à trois chasseurs et le chef de section. Il lui reste 125 cartouches, c’est-à-dire une demi-bande de Colt. Le chef de section envoie un des chasseurs à l’arrière avec un compte rendu disant : « Je n’ai plus personne, envoyez renforts chasseurs et munitions ». Ni le chasseur, ni le compte-rendu ne sont arrivés à destination. » (« Historiques des 25e, 65e et 106e Bataillons de Chasseurs à Pied », Paris, 1935)

(coll. André Facquet, Archives Départementales de la Somme)

« Le 22 Août, un assaut exécuté avec un cran et un élan parfaits par la 6e Compagnie (Capitaine Vergez) et la 2e Compagnie (Capitaine Grelot), emporte ses objectifs, mais à notre gauche la troupe d’attaque n’ayant pu déboucher, l’organisation du Schratzmannelle, prend notre ligne d’enfilade et lui fait subir des pertes sérieuses. Les éléments avancés décimés par des feux de flanc, encerclés par les contre-attaques se défendent héroïquement jusqu’à épuisement des munitions et sont, pour la grande partie, mis hors de combat. » (« Historique du 23e bataillon de chasseurs à pied », Antibes, 1920)

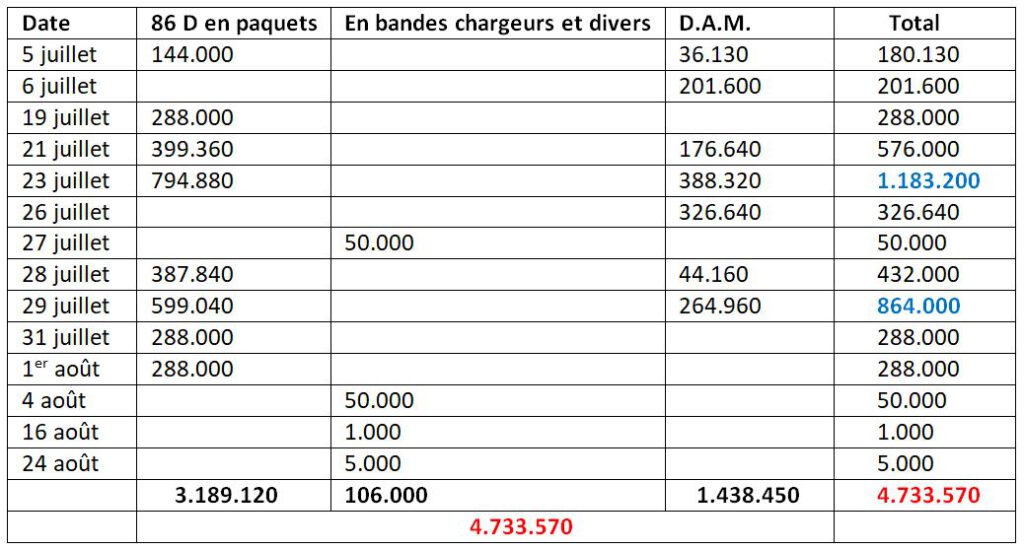

Toujours est-il qu’un peu plus d’un mois après le début de l’offensive est établi un « Calcul du tonnage des munitions livrées à l’artillerie et l’infanterie pendant les récentes opérations, demandé par la 129e Division », le 29 août 1915 (S.H.D. 24 N 2381). Il s’agit des munitions en provenance de Fraize. En voici le contenu :

Entre le 5 juillet et le 24 août, ce sont donc 4.733.570 munitions d’infanterie qui sont livrées, le maximum étant atteint le 23 juillet (avec 1.183.200 munitions) puis le 29 juillet (avec 864.000 munitions). En s’en tenant à ce qui figure dans ce chiffrage, ce sont 669.730 munitions qui ont été livrées avant le début de l’offensive, le 20 juillet : l’on est loin des instructions du général Nollet et du « premier approvisionnement fixé à 3.500.000 cartouches dont 1 million de cartouches pour mitrailleuses. »

En revanche, il apparaît à la faveur d’un simple calcul que les troupes d’assaut du 20 juillet ont été suffisamment pourvues. En effet, environ 4.354 hommes s’élancent ce jour-là, au sein de 19 compagnies des 14e B.C.A., 54e B.C.A., 30e B.C.A., 70e B.C.A., 22e B.C.A., et de la compagnie de mitrailleuses de la 3e brigade de chasseurs. Au total, ce sont plus de 150 cartouches en moyenne qui pouvaient leur être fournies, couvrant donc la dotation annoncée de 120.

Au final, quel a été l’impact du « mauvais traitement » réservé aux munitions d’infanterie ? De toute évidence, il a été faible, voire nul, sur le déroulement des opérations. Il n’en demeure pas moins qu’il ne peut qu’attirer l’attention sur un pan obscur et inexploité des combats et relativiser, pour le moins, une idéalisation collective de la conduite au feu. Ces éléments, cependant, ne font qu’effleurer cet épineux sujet, et gagneront à être enrichis, qui sait, à la lecture de nouvelles sources.

Merci Eric pour ce travail sur un sujet souvent ignoré. On peut ajouter que la dotation des hommes au combat va au-delà de 120 cartouches. Par exemple, le 22 juillet 1915, 120e BCP monte au combat avec 200 cartouches par homme.

Merci Eric pour ce document particulièrement vivant et fouillé, comme d’habitude!

Cordialement

Bruno FERRY

Eric est toujours d’une grande rigueur et d’une précision rare.

Bonjour Bernard, je confirme !